Стасюков Федор Александрович (1904) — различия между версиями

111 (обсуждение | вклад) (→Биография) |

111 (обсуждение | вклад) (→Биография) |

||

| Строка 142: | Строка 142: | ||

23 марта 1939 г. Стасюков | 23 марта 1939 г. Стасюков | ||

| + | |||

| + | <gallery> | ||

| + | <gallery> | ||

| + | </gallery>[[File:888.jpg|400px]] | ||

Версия 07:40, 15 сентября 2017

Формуляр отредактирован пользователем, данные не подтверждены документально и нуждаются в проверке.

- Дата рождения: 1904 г.

- Место рождения: Украина, г. Николаев

- Пол: мужчина

- Национальность: украинец

- Социальное происхождение: из рабочих

- Образование: низшее

- Профессия / место работы: Зав. отделом руководящих партийных органов (ОРПО) обкома ВКП (б) ЕАО (05.07.1936-12.10.1937), и.о. секретаря обкома ВКП (б) ЕАО (12.10.1937-26.12.1937), перед арестом - зав. орготделом облпотребсоюза ЕАО.

- Место проживания: ДВК, ЕАО, г. Биробиджан

- Партийность: член ВКП(б) с 1922 г., исключен в связи с арестом

- Мера пресечения: Арест. УНКВД по ЕАО

- Дата ареста: 19 мая 1938 г.

- Обвинение: 58, п. 1а-7-8-11 УК РСФСР

- Осуждение: 21 октября 1939 г.

- Осудивший орган: Военный трибунал 2-й Особой Краснознаменной армии

- Приговор: дело прекращено за отсутствием состава преступления, реабилитирован

- Архивное дело: П-83593

- Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Хабаровского края

Биография

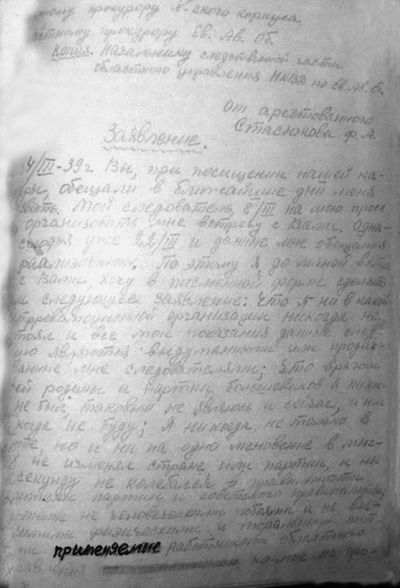

Военному прокурору №-ского корпуса

Областному прокурору ЕАО

Копия – начальнику следственной части областного управления НКВД по ЕАО

от арестованного Стасюкова Ф.А.

Заявление

4 марта 1939 года Вы, при посещении нашей камеры, обещали в ближайшие дни меня вызвать. Мой следователь 8 марта на мою просьбу (обещал) организовать мне встречу с Вами. Однако сегодня уже 22 марта и данные мне обещания не реализованы. Поэтому я, до личной встречи с Вами, хочу в письменной форме сделать следующее заявление:

что я ни в какой контрреволюционной организации никогда не состоял и все мои показания, данные следствию, являются выдуманными или продиктованными мне следователями; что врагом своей Родины и партии большевиков я никогда не был, таковым не являюсь и сейчас и им никогда не буду; я никогда не только в работе, но и ни на одно мгновение в мыслях не изменял стране или партии, и ни на секунду не колебался в правильности политики партии и Советского правительства.

Но теми нечеловеческими побоями и невыносимыми физическими и моральными пытками, применяемыми работниками областного Управления ко мне на протяжении всего времени нахождения меня под арестом, широким применением целой системы терроризирования и шантажа, вымогательств, угроз и так далее, вынудили от меня, от начала и до конца, неправдивых, ложных, чудовищных, написанных мною под диктовку показаний и протоколов очных ставок, на себя и на группу других лиц, среди которых даже была часть таких, которые мне знакомы не были и фамилии которых я впервые услышал на следствии.

В начале моего ареста, при первых допросах, меня пытками, побоями и угрозами принудили дать от начала и до конца ложные показания о том, что я участник троцкистско-зиновьевской бухаринско-бундовской контрреволюционной организации, и что в качестве таковых знаю еще большую группу лиц. А через месяц меня заставили подписать показания о том, что я являюсь руководителем несуществующего областного запасного антисоветского центра. И уже от меня, как от руководителя такового центра, с соответствующими угрозами потребовали дать показания дополнительно еще на ряд лиц, одновременно указать фамилии других членов этого мифического центра.

У меня были попытки говорить следствию о всей фальши и лжи, какую от меня требуют в показаниях, и что эта неправда поведет следствие по неправильному, ложному пути, не приносящему стране пользы, а только вред. Но об этом говорить мне не давали, меня об этом слушать не хотели, и побоями и угрозами подобные попытки с моей стороны сейчас же прекращали.

Лично на своем собственном опыте и на опыте некоторых других сидящих вместе со мной в камере товарищей я убедился, что небольшая кучка осевших у руководства областного управления НКВД хочет создать и создаст ряд искусственных дел, искусственных врагов народа, и на этом нажить себе карьеру.

На личном опыте я убедился, что метод подлинной советской разведки по розыску действительных врагов и предателей Родины, умение отличить врага от друга, ими подменен избиениями, пытками, шантажом, террором и другими не только не советским, а даже не человеческим обращением с арестованными, среди которых имелись совершенно честные люди, но не могущие физически и морально выдержать все это и поэтому вынужденные или писать фальшивки под диктовку, или писать ими лично надуманные версии.

И это все убедило меня в том, что здесь, в облуправлении НКВД, доказать свою невиновность я не смогу, и что малейшая попытка в этом направлении будет совершенно бесполезна и, наоборот, повлечет за собою еще большие для меня мучения. И я решил без сопротивления, которое было бы все равно безрезультатно, подписывать все, что дадут, и ждать пролетарского суда, который объективно разберется в выдвинутом против меня искусственном обвинении и установит мою невиновность. А здесь же (я решил) от попыток доказать свою невиновность отказаться еще и потому, что боялся – как бы Ларкин не изменил свое обещание мое дело направить в суд, а не в «тройку», так как от суда «тройки» ничего хорошего и объективного ждать нельзя, а судом «тройки» меня стращали часто.

Не довольствуясь тем, что мною уже было подписано, от меня Семеновым (работником краевого управления НКВД) и, более прямо и откровенно, Ларкиным под различными угрозами требовалось дать надуманные показания на ряд лиц, работающих в Хабаровске и в Москве, и на ряд работников Биробиджана. В частности, Ларкин требовал от меня показаний, что будто бы в области существует параллельный областной правотроцкистский центр, намекал на некоторые фамилии лиц, которые якобы являются руководителями этого фиктивного центра, и вымогал показания на Сухарева, Шейнина, Кушнира, Рабкина, Гурарье, Перлова, Гехтмана, и на ряд других. На Рабкина и Перлова показания он от меня вынудить сумел. И если бы в ход было пущено приказание Семенова «каждые 15 минут Стасюкова бить до тех пор, пока он не даст нужных следствию показаний», то безусловно из меня выбили бы показания и о несуществующем параллельном антисоветском центре, о его руководителях. И черт его знает, что можно было бы еще написать или подписать готовое, уже заранее написанное, находясь в руках людей, подобных людям из средневековой испанской инквизиции!

Правда, следователь Алексеев, к которому впоследствии перешло мое дело, ко мне относился неплохо, меня не бил и не издевался, но ему тоже я боялся довериться, так как понимал прекрасно, что если бы он все же и захотел бы разобраться в моей невиновности, то из этого ничего не получилось бы, и до этого едва ли допустило бы начальство Алексеева, в интересы которого не входило отказаться от ими же выдуманной и из меня выколоченной версии об областном запасном контрреволюционном центре. И конечно ко мне были бы приняты все меры воздействия, которые отбили бы у меня всякое желание пытаться себя реабилитировать.

И эта боязнь имела под собою реальные основания десятками и сотнями фактов истязаний и пыток меня, виденных и слышанных мною от товарищей по камере и слышанных мною из кабинетов следователей в то время, когда я находился на допросах.

Для иллюстрации той жуткой обстановки моего допроса и атмосферы, в которой я нахожусь под арестом десять с лишним месяцев..., которая не только принуждала меня подписывать ложные, неправдивые показания, но даже до суда отказаться от каких-либо попыток себя реабилитировать, приведу несколько фактов.

Сразу же во время моего ареста (19 мая 1938 года) Ларкин мне сразу объявил, что я арестован как участник троцкистско-зиновьевской бухаринско-бундовской контрреволюционной организации, и чтобы еще до приезда в Биробиджан я сел и написал показания. На это я ему ответил, что с моим арестом допущена роковая ошибка и что изменником Родины я не был и таковым не являюсь. Не выслушав даже меня до конца, Ларкин меня прерывает и говорит – органы НКВД никогда не ошибаются, а о том, что я, Стасюков, отказываюсь писать, я скоро пожалею и мне все же придется писать и очень много.

Но как только мне пришлось побывать на допросе, то тогда я понял смысл угрозы Ларкина. Находясь в первые дни ареста в камере № 5, сидящие в ней Штейн, Рогацкий, Зайцев, Сорока, Чупров и др. мне рассказали о так называемых «допросах», которые здесь в НКВД применяются. Штейн рассказал, что он на «конвейере» был 14 суток, сидел с ремнями и кольцами, и кроме этого его жестоко избивали. Примерно то же о себе говорили Рогацкий, Журавлев, Зайцев, а старик по фамилии Сорока просто не мог без плача рассказывать, как его допрашивали, и вместо рассказа плакал и жестами показывал, что с ним делали во время допросов. Эти же люди показывали сохранившиеся у них на теле следы «конвейеров», ремней, колец и побоев. Эти же товарищи мне говорили, что из камеры на допрос взят Нехаев и находится на нем уже 17-е сутки. Через стенку, из 6-й камеры, я слышал стоны, и по голосу я узнал, что стонут Пересыпко и Задирако, а товарищи по камере мне говорили, что Пересыпко и Задирако болеют после жестоких побоев на допросах.

В эти первые дни, будучи на прогулках, я дважды слышал доносившиеся из кабинетов облуправления стоны и вопли допрашиваемых. Крики от боли допрашиваемых по ночам были слышны в камере. Подобные крики и стоны я слышал и тогда, когда уже сидел во втором корпусе.

От арестованных и от Суворова и Ларкина, от других работников НКВД, я часто слышал, что живыми из местного облуправления НКВД не уходят, еще никто не уходил и не уйдет, не уйду и я, Стасюков. И если я не дам показания сейчас, то любыми средствами меня заставят, и я их дам через месяц. Не дам через месяц, то дам через три, пять, через год, не через год – так через два, а все равно я напишу и подпишу все то, что мне скажут написать. «Невинным от нас еще никто не уходил», - так говорил Ларкин. И в этом я скоро убедился.

В период с 20 мая по 2 июня 1938 г. на допросы к Суворову меня вызывали 5 раз. В первых два вызова он меня не трогал. Бить меня начал в последующие вызовы. Но эти побои можно было сносить, и они причиняли не столько физическую боль, сколько боль моральную оттого, что не где-нибудь, а в советской разведке тебя избивают. Несмотря на то, что меня уже дважды били, все же еще не выбили веры, что дальше этого не пойдет и за мое дело возьмутся по-деловому и в дальнейшем все же разбираться будут как следует, все еще не понимая, что эти побои – лишь цветочки.

Настоящий же кошмар избиения и пыток начался вечером 2 июня и беспрерывно продолжался до 6 июня. Меня Суворов не только жестоко избивал, но и подвергал нечеловеческим пыткам.

В начале «разговор» со мной начал бывший в кабинете сотрудник НКВД, работающий в Свободном. Он, подойдя ко мне, стал говорить: «Ну что, заговорщик, будем сознаваться?», и в это же время наматывает себе на палец клок волос на моей голове. Он со всей силой начал дергать за волосы, одновременно говоря, что если я буду упорствовать, то меня «так сожмут ежовой рукавицей, что из всех щелей тела потечет жидкость, и показания будут вырываться с кровью и мясом».

В кабинет вернулся Суворов и за дальнейшую мою «обработку» взялся сам. Делал он со мною невероятные вещи. Кроме побоев, рвал волосы, бил головой о стену, ломал пальцы, выкручивал кисти рук. Руки связывал назад ремнем, и после того как они отекли и мучительно заболели – за руки подтягивал меня на дыбу. Каблуками обуви бил по голени и пальцам ног так сильно, что ноги опухли, в пальцах запеклась кровь и впоследствии сошло 4 ногтя. Ребром ладоней бил по затылку и сухожилиям шеи. Ну, и так далее… Не говоря о сплошном и исключительном мате, всего не перечислишь…

Я просил, умолял Суворова выслушать меня, так как я ни в чем не виновен и то, что он от меня требует, будет являться ложью и поведет следствие по неверному пути. Но всякий раз, как только об этом я начинал говорить, он еще большими побоями останавливал меня и не давал говорить дальше.

Не в силах выдержать всей этой пытки, и когда у меня окончательно была выбита воля стоять за свою невиновность, я ему говорю: «Пишите все, что хотите, а я подпишу». Получив за это очередную порцию побоев, я махнул на все рукой, все равно, видно, суждено погибать: «Ладно, давайте буду писать».

А что и о чем писать? За 7 или 8 часов я написал несколько страниц. Дежуривший подле меня надзиратель Алексеев все написанное мною прочел и говорит: «Не то пишешь, что надо».

Приходит Суворов, читает написанное, рвет все и кидает в корзину, бросается на меня с кулаками и угрозами, требуя, чтобы мною было написано не менее 20 страниц и остро. И вслед за этим сжато продиктовал мне, что я должен писать. Наконец-то мне удалось членораздельно услышать, что от меня хотят и что я должен писать.

Не спуская в камеру, меня продержали в Управлении до 6 июня. За эти четверо суток нахождения у следователя из ряда кабинетов я слышал плач, стоны и нечеловеческие вопли допрашиваемых арестованных, звуки ударов и падения человеческих тел.

По голосу я узнал, что среди «допрашиваемых» находится Пальшин и Гольденберг. Пальшина допрашивали в противоположном конце коридора, и его крики и стоны от причиняемых ему мучений доносились до меня.

А Гольденберга допрашивали в кабинете напротив кабинета, в котором сидел я. Мне отчетливо было слышно, что его мучили не один, а несколько человек одновременно. Он несколько раз терял сознание, и мне было слышно, как его приводили в чувство при помощи нашатырного спирта.

Все это наполняло меня невероятным ужасом. Я готов был сделать (а не только написать) все что угодно, но чтобы только скорее вырваться из этого ада. Еще тогда у меня была окончательно выбита всякая воля и желание пытаться впредь говорить о том, что все же я ни в чем не виноват. Этот ужас и прямо таки животный страх от целой системы запугиваний, угроз, побоев, пыток, шантажа, террора, вымогательств и т.д. держался у меня до самого последнего времени.

Все время я был в состоянии паралича от виденного и слышанного мною на следствии и в тюрьме. Даже 17 февраля 1939 года, когда Дружинин решил пойти к следователю и сказать ему, что ранее написанные им, Дружининым, показания написаны им под физическим принуждением и они неправдивы, то вместо ответа он был подвергнут избиению работником краевого Управления Писмаником. Находясь в таком кошмаре я и подписывал все, что мне преподносили.

26 июня 1938 года меня к себе вызывает Соловьев и в присутствии Ларкина и Суворова ставит передо мной условие: или меня оставят в живых, но я должен написать еще по целому ряду вопросов (которые он мне перечислил и дал понять, какие от меня желательно получить ответы), или… пусть я на себя пеняю, плюс ко всему пострадает еще моя семья – жена и дети.

На другой день я был вызван к следователю Алексееву и на протяжении 5 или 6 суток написал, как требовали – «в развернутом виде» - новую небылицу, в которой я уже должен проходить как руководитель областного запасного правотроцкистского антисоветского центра. Это мне было подсказано Алексеевым. Здесь же сразу нужно было указать и об остальных членах так называемого запасного центра, и писать эту фальшивку приходилось так, чтобы не сразу бросался в глаза весь вымысел написанного.

7 июля 1938 года меня вызвали для подписания протокола допроса, который был подготовлен без моего участия и отпечатан на машинке. Этот, с позволения сказать, «протокол допроса» я должен был подписать, и по проставленным в нем подписям я видел, что в допросе по составлению этого протокола и участвовал Соловьев.

Этот протокол настолько отличался от того, что мною было перед этим написано, что я его не решился подписать из-за боязни попасть в ловушку от наличия ряда крупных расхождений, имевшихся между написанными мною показаниями от 5 июля и этим протоколом допроса.

Я просил Алексеева внести в него исправления, которые сблизили бы эти две фальшивки. Алексеев по этому вопросу пообещал поговорить со своим начальством и после этого сделать нужные исправления.

Когда меня вторично вызвали подписать этот протокол и на мой вопрос – как будет с исправлениями – мне ответили, что исправления делать не будем, так как они не имеют значения, и если будет нужно, то по ходу дальнейшего следствия нужные исправления будут вноситься, хотя протокол допроса от 7 июля в значительной мере и по основным вопросам отличался от написанных мною показаний от 5 июля.

Когда я перечитывал то, что было мною подписано 5 и 7 июля, то от прочитанного, от всей той кошмарной лжи, которую меня заставили подписать, я пришел в неописуемый ужас, на голове зашевелились волосы, и в это самое время следователь мне говорит, что и показания, и сам протокол допроса еще далеки от конца, что это только начало, а главное еще будет впереди, что такие вопросы, как шпионская деятельность центра, готовящиеся диверсионные и террористические акты, кто их исполнители, над кем и когда; связь с повстанцами, их сеть, организаторы и т.д.; связь с военно-фашистскими заговорщиками, как и через кого осуществлялась связь со штабом Квантунской армии и каковы были с ним оговоренные начала – это все такие вопросы, которые мы отдельно, в развернутом виде должны еще будем написать.

Услышав о таком меня ожидаемом, я не задумываясь подписал и протокол, и показания, так как написанное там в сравнении с тем, что еще принудят меня подписать ничего не стоит. И главное, что от тебя хотят, будет еще только впереди.

Впоследствии, при вызовах меня, особенно Ларкин и Семенов, угрозами расстрела, шантажированием именем Сталина и Ежова, учинением гонений на семью и т.д. требовали от меня все большее и большее количество людей, указаний на наличие различных связей с работающими в Москве или Хабаровске. А когда меня вызывал Полянин для дачи показаний на кого-либо из арестованных, и если я писал только о их плохой работе, но не писал о том, что он участник мне не известной контрреволюционной организации, и когда я говорил, что мне ничего не известно о их контрреволюционной работе, то на это он мне отвечал буквально следующее: «Ларкин велел, чтобы Вы писали о его принадлежности к контрреволюционной организации и что Вам это известно со слов или Аншина, или Хавкина».

Для поддержания нужного страха и чтобы держать меня и других в беспрекословном повиновении на следствии на протяжении всего времени , что я сижу в тюрьме, существовала целая система воздействия, в которую входило и такое, как периодический спуск в камеру сильно избитых и изувеченных на допросе людей, как-то: Хейфиц, Хазан, Щербенко, Ленчкис, Пастернак, Минцер, Розин, Казанов, Турков и другие.

Специально для этой же цели в камеру спускали людей с допроса и заставляли их по несколько суток в камере стоять на беспрерывном конвейере (Хейфиц, Пастернак, Трифонов).

На протяжении всего времени, при вызовах на допросы, из кабинетов следователей всегда слышны были матерщина, побои арестованных, их стоны и крики.

Применялся еще целый ряд других «эффективных» мер, морально и психологически всей силой давивших на меня.

Все это вместе взятое окончательно деморализовало меня и лишало меня какой-либо воли делать попытку себя реабилитировать, а наоборот - все дальше и дальше, короче говоря вплоть до суда, подписывать ложные показания и протоколы очных ставок о своей мнимой контрреволюционной работе и несуществующем центре.

Однако развернувшиеся события в стране в свете хода проверки выполнения решений январского пленума ЦК ВКП(б), подготовки и прохождения 18 съезда ВКП(б) и ряда других мероприятий по борьбе с провокаторами, клеветниками и любителями создания искусственных дел, навели меня на необходимость не ожидать суда, а сейчас сказать следствию и органам прокуратуры о своей невиновности и всей той фальши и лжи в следствии надо мной как участником контрреволюционной организации и руководителем несуществующего запасного правотроцкистского центра.

Первые шаги в этом направлении мною уже сделаны. 8 марта я был у своего следователя и сделал ему соответствующее заявление. Следователь мне ответил, что все же меня судить так (или иначе) будут, так как на меня есть ряд показаний людей, в том числе и уже сошедших с арены.

В ответ на это со всей категоричностью заявляю, что и их писанина на меня, как и моя писанина на себя и других – есть сплошная ложь и клевета, что можно и должно быть доказано мною фактами, документами и очными ставками. Это в несколько дней могло бы установить и следствие само, если бы оно хотело объективно разобраться с моим делом.

Сейчас обращаюсь к Вам настоящим заявлением и просьбой в ближайшие дни вызвать меня лично и выслушать. Обращаюсь к Вам как представителям органов прокуратуры, осуществляющей также функции надзора и контроля над действиями органов НКВД. На последнем я делаю ударение и убедительно прошу Вас, лично или через своего помощника, взять мое дело под непосредственное наблюдение и контроль. Прошу это я потому, что у меня есть реальные основания для опасения и боязни за свою судьбу, находясь в руках людей из областного управления НКВД, которые мне диктовали и принуждали писать и подписывать ими же выдуманные фальшивки, которые выдавались за истину. И в основном эти же люди находятся на работе в облуправлении по сей день. И конечно они постараются приложить все усилия и примут все меры во что бы то ни стало сохранить вымысел - о запасном правотроцкистском центре и обо мне как участнике вражеской организации и руководителе этого центра.

Также убедительно прошу Вас..., и не буду спокоен до тех пор, пока не получу от Вас сообщения, что это сообщение Вами получено.

Еще несколько строк о себе. Родился я в 1904 году в семье рабочего. Сам я тоже рабочий-слесарь. Работать начал с 11 лет. В комсомол вступил 15-летним мальчиком. В члены партии большевиков вступил в 1922 году, когда мне едва исполнилось 17 лет. 13 лет непрерывно находился на партийной работе. Партия начала меня выдвигать, и последние три года я был уже на руководящей областной партийной работе.

В своей жизни мне пришлось испробовать все «прелести» жизни при царском режиме, австро-немецкой оккупации, оккупации Антанты, весь кошмар и ужас хозяйничанья гетманщины, врангельщины и деникинщины. Этот период был предостаточным для того, чтобы плотью и кровью, всем своим разумом и жизнью соединиться со своей советской властью и большевистской партией. И с первых дней установления советской власти на моей родине я весь без остатка стал активным борцом за укрепление власти советов, стал комсомольцем и членом ВКП(б). Только при советской власти я, моя семья и многие миллионы трудящихся стали жить как люди и люди в сталинском понимании – человек.

С каждым годом жизнь становилась все лучше и лучше. Ничего другого, как только бы наша страна, руководимая партией, все больше крепла и расцветала, я не хотел. А мне говорят – врешь, ты хотел быть министром Биробиджан-го! И вот на 21-й годовщине Октября, на 20-м году пребывания в комсомоле и 17-м году пребывания в большевистской партии меня по голому клеветническому материалу действительного врага – Хавкина, арестовывают, отрывают от партии, от работы, от семьи, лишают свободы и прав гражданина СССР. И во имя каких целей? И для каких целей? Уже вышеприведенные мною «методы» допроса заставляют меня дать неправдоподобные, ложные показания о чудовищных преступлениях моих и ряда других товарищей о том, что я и они – враги народа. О, как все чудовищно дико!

Прошу, разберитесь с этой версией как подобает настоящим большевикам, и Вы вернете нашей стране и партии не один десяток беззаветно преданных и честных работников.

23 марта 1939 г. Стасюков