Воинова Клавдия Яковлевна (1893)

Формуляр создан пользователем, данные не подтверждены документально и нуждаются в проверке.

- Дата рождения: 14 мая 1983 г.

- Варианты ФИО: дев. Лаврова

- Место рождения: хут.Кувшинов, Даниловской волости, Усть-Медведицкий округ, Н-Волжский край

- Пол: женщина

- Национальность: русская

- Гражданство (подданство): российское

- Образование: начальное (женское духовное училище)

- Профессия / место работы: домохозяйка

- Место проживания: хут.Кувшинов, Даниловской волости, Усть-Медведицкий округ, Н-Волжский край

- Партийность: беспартийная

- Дата смерти: 6 августа 1974 г.

- Место смерти: г. Северодвинск, Архангельская область

- Место захоронения: г. Северодвинск, Архангельская область

- Дата ареста: 1930 г.

- Обвинение: использование наемного труда, лишение избирательного права

- Осуждение: 1930 г.

- Осудивший орган: Кувшиновская сельская Особая Тройка утвержденным протоколом от 11 февраля 1930 г,. заседания особой комиссии Даниловского райисполкома от 14.02.1930 г., пр.№ 5

- Приговор: как имеющих кулацкий признак: аренда земли, ростовщичество, наем рабочей силы и как имеющих влияние на бедноту – лишить избирательных прав, признать кулаками и раскулачить их как вредящих социалистическому строительству с выселением в поселок Горт-Ель, Троицко-Печорского района, Коми АССР»

- Дата прекращения дела: 1950 г.

- Место отбывания: с/поселок Горт-Ель, Троицко-Печорского района, Коми АССР»

- Дата освобождения: 1950 г.

- Дата реабилитации: 27 сентября 1993 г.

- Реабилитирующий орган: УВД Волгоградской обл.

- Архивное дело: ОСФ ИЦ МВД по РК Ф-60, оп.7п, Д-982.

- Источники данных: ГУ ГАВО Ф-338,оп.87, Д.23; Ф-484, оп.1, Д-267. ГУ ГАРО Ф-226, оп.5, Д-854; ОСФ ИЦ МВД по РК Ф-60, оп.7п, Д-982.

Биография

Выписка из фамильной летописи Шишеловых.

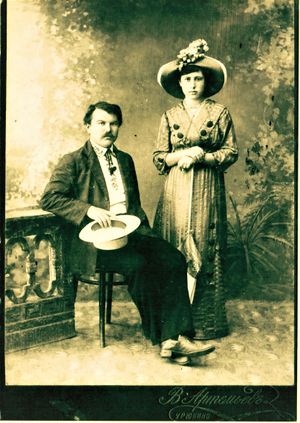

Наша бабушка – Клавдия Яковлевна, родилась 14 мая 1893 г. на хуторе Кувшинов, Даниловского района (умерла 06.08.1974 г. в г.Северодвинск, Архангельской обл.). Ее отец Яков Алексеевич Лавров родился в семье мастистых священнослужителей войска Донского в 1854 г., но имея техническое и духовное образование, предпочел казачью службу. Фамилия Лавров образована от популярного в старину христианского имени Лавр (от латинского lauris - "лавровое дерево, лавровый венок"; в переносном смысле - "победа, торжество"). После революционных волнений 1905 и 1917 г. в Харькове и в связи с замужеством дочери Клавдии Лавров Я.А. вернулся с женой обратно в х.Кувшинов (в 1920 г. там жил вместе с женой у дочери Клавдии). Предположительно в 1900 г. наш прадед Я. А. Лавров переведен по службе из х.Кувшинов в г.Харьков, где служил в почтово-телеграфном ведомстве МВД России, на обер-офицерской должности (X класса табеля о рангах) и преподавал в Харьковском техническом училище. Его дочки: Серафима, Клавдия и Лидия обучались в Исидоровском епархиальном женском училище в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, дом 176. Наша бабушка Клава закончила там VII класс в 1905 г. В этом училище обучались дочери священнослужителей и. принимали в основном дочерей сельского духовенства Петербургской губернии. Учебное заведение было закрытым, «приходящих» девочек было немного, но наши оказались среди них. При вступительных экзаменах надо было знать таблицу умножения, написать отрывок под диктовку, рассказать стихотворение. Дисциплина в училище была строгая. Постоянное присутствие на уроках классной дамы или ее помощницы отбивали охоту к подсказкам и разговорам на уроках. К первоклассницам прикреплялись воспитанницы старших классов, помогавшие младшим на первых порах. Различались исидорянки по цвету платья. В первом и втором классах носили платья цвета бордо; в третьем и четвертом - зеленые; в пятом и шестом - лиловые; в седьмом и восьмом - серые. Последние два класса были своеобразной стартовой площадкой для получения высшего образования. По окончанию училища девушки работали учительницами в церковно-приходских школах. Но особенностью женского епархиального училища заключалась в том, что здесь готовили будущих матерей семейств. Бабушка родила 5 детей. По окончании училища бабушка с сестрой Серафимой вернулись на родину, а Лидия осталась в Санкт-Петербурге и была приглашена на службу в царские покои камеристкой.

Но в России шел революционный процесс сплошной коллективизации по уничтожению мозгов и хозяев земли. СНК СССР 24.01.1919 г. принял решение об уничтожении казачества на Дону. Закон 1929 г. "О ликвида¬ции кулачества, как класса, на основах сплошной коллективи¬зации" принес казакам еще большие издевательства, наси¬лия и гибель. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.01.1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» предлагало ОГПУ репрессивные меры.

Существовало одно коренное противоречие, заложенное в самой сути спецпереселения. Спецпереселенцы не являлись заключенными, лишенными свободы на определенный срок, но и не были свободными. жили за колючкой и под охраной. К тому же усилиями аппарата комендатур в спецпереселенческих поселках устанавливался режим, аналогичный лагерному. В своих воспоминаниях бабушка с мамой рассказывали, что их отделяла от заключенных колючая проволока и поскольку заключенные питались лучше, то частенько перебрасывали им через колючку продукты, уважая деда и помогая не умереть от голода. Хорошим подспорьем было умение дочек Марии и Ираиды шить зимние шапки. Поскольку они были глухонемые, то им разрешали выходить за колючую проволоку в поселок. Тулупы, в которых семья приехала в лагерь санным путем, распарывали и шили шапки, пользовавшиеся спросом у местного населения, которые платили за них едой. Особенно ярко это противоречие проявлялось в отношении к спецпереселенцам со стороны местных властей и комендантов, то есть тех, кто непосредственно и постоянно сталкивались как со спецпереселенцами, так и с их нуждами. Можно отметить явное попустительство тех, кто способствовал ухудшению положения спецпереселенцев, что в определенной степени стало причиной сохранения высокого уровня смертности в течение всего периода спецпереселения. Доходило до того, что местные начальники, встречая партии спецпереселенцев, говорили им, что их прислали не жить и работать, а умирать. Выполняя решения Особой Тройки, - холодным утром 30 марта 1930 г., под пронизывающим степным ветром «бандиты» 1-го спецотдела НКВД погрузили семью в сани, с запасом еды на 3 дня, минимумом одежды, вещей и отправили в район, а затем в Камышин, где формировался санный поезд. Бабушка и Дед успели спрятать в детские подушки немного золотых монет, серебряные вещи и икону с крестом, а сверху посадили старшую дочь Марию. За санями несколько километров с воем и причитаниями шла вся паства хутора, но это не могло изменить рока судьбы и санный поезд уже уносил остатки нашего рода на Север, в «Печлаг». В дороге маленькая Нина заболела и умерла в 1932 г. в лагере Горт-Ель. Дед был очень расстроен ее смертью и сам отпевал ее на похоронах. (Вместе с тем в семейном архиве сохранилось свидетельство о смерти Воиновой Нины Витальевны от 03.01.1941 г II-ДК №067812.в Сыктывкаре в возрасте 10 лет от туберкулеза легких. Можно предположить, что Нина не умерла и дед отпевал другого ребенка в лагере, а Нина больная была отправлена в Сыктывкарский детдом, где был директором наш земляк с Михайловки Л.Железняк).

Прихожане Успенской церкви хутора Кувшинов уважали и любили деда как отца родного и не испугавшись бесправия властей, написали в его защиту в райисполком: «Против всякого согласия и желания верующих священник наш отец Виталий Войнов 30 марта, только повинуясь власти, был выселен вместе с др. выселенцами неизвестно нам куда. Священник Войнов с 17-летнего возраста и до сего времени, около 30 лет, всю жизнь провел в нашем хуторе. Кроме добра, сострадания и помощи всякому бедняку, всякому нуждающемуся к которому спешил первый и делился последним куском, мы все это свидетельствуем как один человек… А поэтому просим РИК – верните нам нашего дорогого священника отца Войнова и водворите его на прежнее жительство». (выписка из справки Госархива Волгоградской области № 523 от 1.10.93 г., фонд 484, оп.1, д.267, л.1,21,78).

В спепоселение Горт-Ель Тр.Печорского района Коми АССР семья добиралась через всю страну своим ходом, на телегах, затем на барже по р.Печора и прибыли на место почти через год, - 11 января 1931 г. (Ф.60, Д.13011., Архивная справка ИЦ МВД РК №3/949-В от 24.02.1993 г.). Между тем официально заселение с/п Горт-Ель Щугорского с/с Тр.Печорского района началось 18.06.1931 г.(т.3 с.68 Мартиролога ПОКАЯНИЕ: Коми республиканский мартиролог жертв политических репрессий. Возвращенные имена: Список жертв.). Примечание. Ныне Горт-Ель не существует и территориально находится на земле Вуктыльского района Республики Коми. Местность, куда была депортирована наша семья, в те времена представляла из себя следующее: В 1930 г. была организована в низовья Печоры экспедиция Северного переселенческого управления, которая обследовала прибрежные места. В районе 220—320 км от устья Печоры она признала площади удобными для сельскохозяйственного использования. В 1931 г. сюда привезли первых переселенцев. Это время и явилось датой основания села Новый Бор. В результате массового раскулачивания, а позднее депортации на берега Печоры были переселены семьи с Украины, Средне-Волжского края, Центрально-Черноземной, Самарской, Гомельской, Архангельской, Вологодской и других областей. Так же были образованы населенные пункты на Верхней и Средней Печоре — Горт-ель, Ичет-ды, Сой-ю, Песчанка и другие. Большинство переселенцев были русские, но были и немцы, крымские татары, чуваши, армяне, эстонцы, чехи, поляки и граждане других национальностей. Пять избушек на поляне у реки и барак с двумя ярусами нар, в котором разместилось около 400 человек, а кругом леса и болота... С этого начиналось село.

В спецпоселении Горт-Ель оказалось много наших земляков и среди них - Черноусов Аким Фролович Родился в 1885 г., Нижне-Волжский кр., Камышинский окр., Даниловский р-н, хут. Контребуцево; русский; Хлебороб. Проживал: Нижне-Волжский кр., Камышинский окр., Даниловский р-н, хут. Контребуцево. Приговорен: в 1931 г., обв.: на основании решения Даниловской особой комиссии от 15.01.1931г. как кулак. Приговор: Выслан, м.с/п: п.Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР. Был назначен фуражиром колхоза Горт-Ель. Проживал: Коми АССР, Троицко-Печорский р-н, д. Горт-Ель. Его сын Владимир Акимович 1934 г.р. потом долго был дружен с нашими родителями и проживал до смерти в Сыктывкаре. Также там были дети Суховых из х.Красный, Даниловского района. Наш Дед В.А.Воинов и в лагере продолжал пользоваться большим уважением и популярностью среди как политических заключенных, так и уголовников, обладая не только большими познаниями в истории, естествознании, географии, медицине, сельском хозяйстве, военном деле и религии и был не только сильной личностью, лидером, а также грамотным проповедником и глубоко сомневался в правильности выбранного пути властью. Он не привлекался для тяжелых физических работ, а был направлен для работы в канцелярии спецкомендатуры по оформлению документов и чтобы всегда был под приглядом.

В 1935 году деда убили в лагере. В графе о смерти, находящейся в карточке личного дела архива МВД Коми АССР нет ни диагноза смерти, ни места захоронения. Но через 70 лет в Архиве территориального отдела ЗАГС г.Вуктыл нашлась запись № 4 от 15.03.1935 г. о смерти Деда по банальной причине «язва желудка» (справка о смерти Вуктыльского горбюро ЗАГС № 227 от 29.09.2009). Но бабушка рассказывала что его избили прямо в комендатуре, где из под него был выбит табурет и затем лежачего добили. Как вспоминал Вадим Воинов - по настоянию бабушки тело деда выдали и родственники с друзьями похоронили его на кладбище в Горт-Еле. В выданной справке ЗАГС, как и в личном деле, никаких сведений о месте смерти и захоронения – нет.

Следующими на очереди были оставшиеся члены семьи. Бабушка была мудрой женщиной и ради сохранения жизни детей не стала требовать официального выяснения причин смерти мужа. Сама бабушка тоже выскочила из-за колючей проволоки и стала работать в колхозе. (ЦГА РК ф.Р-1915, оп.1, д.1-10 «Книга учета членов колхоза и протоколы общих собраний с 1932-1936 г.). Во всяком случае бабушка всеми правдами и неправдами стремилась вырваться из этого ада… Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, застала семью еще в лагере. Комендант лагеря Ракин Л.П. был жесток, но бабушка Клава, умело лавируя, сумела через уполномоченного Морозова Н.В. отправить глухонемую старшую дочь Марию (23.07.1915 г.р.) на воспитание в Общество глухонемых в Сыктывкар, где она вышла замуж и стала Морозовой. Мою мать (11.10.1917 г.р.) удалось устроить в декабре 1941 г. кочегаром на пароход «Кулострой» Верхне Печорского технического участка, другую дочь – Иру (28.08.1927 г.р.) передать на воспитание добрым людям – семье донского казака Андрея Васильевича Пономарева в г.Печоре, а потом и отправить к старшей сестре Марии в Сыктывкар. (в 80-годах Пономаревы вернулись на Родину в г.Котов Волгоградской обл., ул.Политотдела, д.39),

1 января 1944 н. и затем 4 марта 1945 г. за бабушку перед комендатом лагеря Ракиным ходатайствует об освобождении по болезни некий гр.Токарев Г.Г., но капитаном ГБ Ногиновым дан отказ. Сама бабушка Клава сумела получить «липовую» справку о замужестве (оформив фиктивный брак с Токаревым Г.) и вырваться на вольное поселение, с работой в колхозе «Мещура» вплоть до 1950 года. Сын Вадим вместе с ней работает счетоводом в этом же колхозе. 10.02.1950 г. по представлению коменданта спецкомендатуры мл.лейтенанта Лобанова прокурор Коми АССР принимает решение об освобождении Бабушки и ее сына Вадима на волю с выдачей справок вместо паспорта. (ОСФ ИЦ при МВД РК. ф.60, оп.7п, д.982).

И вот казалось бы все уже позади, но судя по переписка материалов дела, имеющегося в семейном архиве, - неугомонный капитан Сердитов из 1-го спецотдела НКГБ не перестает искать компроментирующий материал не только на бабушку, но и на мою мать вплоть до 1960 года, хотя 20.01.1950 г. семья была снята с учета 1 спецотдела НКГБ и дело № 13011 и 15745, основательно почищенные, направлены в ведомственный архив КГБ, а в 90 годах переданы в архив МВД Коми АССР. Наша бабушка к тому времени уже имеет отличную характеристику о труде в колхозе, а моя мать к тому времени вышла замуж, сменила фамилию на Шишелову и в 1947 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (удостоверение №002244 от 15.02.1947 г.)