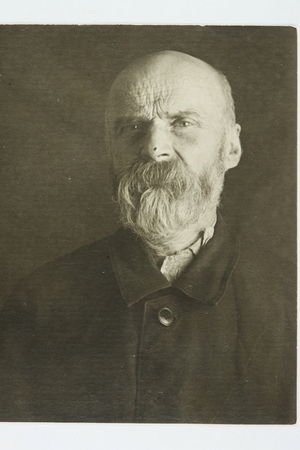

Олсуфьев Юрий Александрович (1878) — различия между версиями

OL Robot (обсуждение | вклад) (Перенос Московская обл., Бутово. в место место захоронения) |

OL Robot (обсуждение | вклад) м (Добавление данных из base.memo.ru) |

||

| Строка 29: | Строка 29: | ||

|приговор 2=ВМН (расстрел) | |приговор 2=ВМН (расстрел) | ||

|место захоронения=Московская обл., Бутово | |место захоронения=Московская обл., Бутово | ||

| + | |социальное происхождение=из дворян (граф) | ||

| + | |мера пресечения 1=арестован | ||

| + | |дата реабилитации 1=1980 | ||

}} | }} | ||

Версия 15:20, 10 сентября 2018

- Дата рождения: 20 октября 1878 г.

- Место рождения: г. Ленинград (Санкт-Петербург)

- Пол: мужчина

- Национальность: русский

- Социальное происхождение: из дворян (граф)

- Образование: высшее

- Профессия / место работы: старший научный сотрудник в Государственной Третьяковской галерее

- Место проживания: Московская о., Люберцы, пос. Михельсон, 3-й Полевой проезд, 3

- Партийность: б/п

- Дата расстрела: 14 марта 1938 г.

- Место смерти: Московская обл., Бутово

- Место захоронения: Московская обл., Бутово

- Где и кем арестован: Московская о., г. Сергиев Посад

- Мера пресечения: арестован

- Дата ареста: 25 января 1925 г.

- Обвинение: контрреволюционная деятельность в целях свержения Советской власти, связь с монархически настроенными элементами

- Осуждение: 19 марта 1925 г.

- Осудивший орган: Коллегия ОГПУ СССР

- Статья: 60 УК РСФСР

- Приговор: из-под стражи освободить, дело прекратить и сдать в архив

- Место отбывания: Москва, Бутырская тюрьма (25.01.1925—19.03.1925)

- Дата реабилитации: 1980 г.

- Где и кем арестован: Московская о., Люберцы, пос. Михельсон, 3-й Полевой проезд, 3

- Дата ареста: 24 января 1938 г.

- Обвинение: распространение антисоветских слухов

- Осуждение: 7 марта 1938 г.

- Осудивший орган: Тройка при УНКВД СССР по Московской обл.

- Приговор: ВМН (расстрел)

- Архивное дело: том III, стр.126, место хранения дела - ГА РФ.

- Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Москва, расстрельные списки - Бутовский полигон; БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»

Места проживания

1903—1914

Тульская губ., Епифанский у., имение Буйцы (на Куликовом поле, в 25 верстах от с. Бучало), храм-памятник Сергию Радонежскому на Куликовом поле.

После бракосочетания семья Олсуфьевых поселилась в своем имении Буйцы, где жила до 5 марта 1917 г.

Родовая усадьба Олсуфьевых Буйцы (Тульская губ.) была расположена на Куликовом поле, земли которого со времен Алексея Михайловича принадлежали предкам Олсуфьевых: пожалованы земли были их предку князю Е. Я. Мышецкому, потом по женской линии перешли к Нарышкиным, потом — к Голицыным, а после этого — к Олсуфьевым.

В Буйцах молодая чета Олсуфьевых организовала детский приют для 40 девочек-сирот и школу, вложив значительные личные средства. Юрий Александрович еще с детства увлекался историей, и до революции выпускал научные труды по русской истории. Ежегодно отправлялся путешествовать по старинным русским городам и в глухие места нашей страны, везде собирал различные древности. Покупал у крестьян предметы старины, которые они находили, распахивая Куликово поле.

Часть земель на Куликовом поле родители Юрия Александровича отдали под строительство храма-памятника Сергию Радонежскому. Автором проекта храма был А. В. Щусев. Строительство велось под наблюдением и при участии Олсуфьевых.

После смерти отца, в 1906г. Ю. А. Олсуфьев стал председателем Строительного комитета по сооружению храма преподобного Сергия на Куликовом поле и являлся председателем его в течение 9 лет (храм был освящен в 1918 г.). Юрий Александрович являлся председателем Тульского Отделения Общества охраны памятников искусства.

1915—1917

Грузия, Тифлис

Ю. А. Олсуфьев был на Кавказе, в Тифлисе, являлся главноуполномоченным Закавказского Комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. На Кавказе граф Ю. А. Олсуфьев сблизился с С. П. Мансуровым, который также работал в земском союзе. Их еще связывали родственные отношения — жены были двоюродными сестрами, внучками Николая Петровича Трубецкого.

1917—03.1917

Тульская губ., Епифанский у., с. Буйцы.

Вскоре после Февральской революции граф Олсуфьев покинул свою усадьбу в Буйцах и, взяв жену, сына да две иконы, отправился сначала в Оптину пустынь к их духовнику старцу Анатолию, потом с его благословения — в Сергиев Посад, "под покров Преподобного", — пишет Ю. А. Олсуфьев в своих воспоминаниях. В революцию вся коллекция Юрия Александровича была разграблена, уцелело только то, что Юрий Александрович взял с собой в Сергиев Посад, как самое ценное, в том числе и крест монаха Пересвета, найденный на Куликовом поле.

03.1917—05.1928

Московская о., г. Сергиев Посад, Валовая, 6 (дом Горяинова).

Уезжая из Сергиева, он передал в музей Сергиева Посада хранившиеся у него после разграбления родовой усадьбы в Буйцах два старинных шкафа и один стол петровского времени, с просьбой прикрепить к мебели таблички о дарении (в этом было отказано).

c 05.1928

'Московская область

Семья Олсуфьевых проживала в Подмосковье, переезжая с места на место. До работы приходилось добираться пешком и на пригородных поездах.

24.01.1938

Московская о., Люберцы, пос. Михельсон, 3-й Полевой проезд, 3.

Перед последним арестом они проживали в Люберцах

Служение

1918—1925

Московская о., г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры при Наркомпросе РСФСР. Должность: зам. председателя, председатель (с сентября 1919 г.)

С осени 1918 г. Ю. А. Олсуфьев был заместителем председателя, а с сентября 1919 г. по март 1920 г. — председателем Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, созданной Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе РСФСР. Был хранителем ризницы Лавры.

С 11 января 1919 г. — член Ученого Совета в отделе музеев. После реорганизации Комиссии графу Ю. А. Олсуфьеву не нашлось в ней места, но он не собирался сдаваться. В августе 1920 г. он был приглашен в Комиссию уже в качестве нештатного сотрудника-эксперта по древнерусскому искусству — живописи и миниатюре. Когда стало известно о вывозе из Лавры мощей прп. Сергия Радонежского и возможного их уничтожения, то по благословению Патриарха Тихона, в конце марта 1920 г. Ю. А. Олсуфьев вместе со священником Павлом Флоренским тайно от всех сокрыли честную главу Преподобного. Долгое время она хранилась в семье Олсуфьевых.

1925—1928

Московская о., г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, историко-художественный музей. Должность: старший помощник хранителя музея Троице-Сергиевой Лавры, член Правления музея (с 1927 г.).

После создания Сергиевского историко-художественного музея он в 1926 г. был переведен на штатную должность — старшего помощника хранителя музея. Лаврская Комиссия и сменивший ее в 1925г. музей (в том числе деятельность их сотрудников по реставрации икон и изданию каталогов-описаний коллекций) спасли бесценные памятники Троице-Сергиевой Лавры — выдающегося религиозного центра России.

С 1927 г. Ю. А. Олсуфьев — член Правления музея. Организовал две выдающиеся выставки, посвященные древним книгам и иконам. Являлся заведующим отдела "Эмали, скань, чернь, финифть, резьба по дереву, металлу и кости". Внес вклад в научную реставрацию Троицкого собора, икон и фресок. Вел научные наблюдения за расчисткой ряда выдающихся икон, в том числе "Троицы" Андрея Рублева.

Ю. А. Олсуфьевым было написано и с огромным трудом опубликовано более 20 работ с описанием художественных коллекций Лавры. Ни один музей страны не имел в 1920-е годы столь подробных каталогов в области религиозного искусства. Он занимался в Лавре иконами, миниатюрами древних книг, серебром, шитьем.

Весной 1928 г., после издания книги Ю. А. Олсуфьева и П. А. Флоренского "Амвросий, Троицкий резчик XV века" началась травля сотрудником музея. 16 июня 1928 г. Ю. А. Олсуфьев обратился с письмом к Е. П. Пешковой, указывая: "В № 3 журнала "Безбожник" и в № 85 "Комсомольской Правды" были помещены компрометирующие меня, как советского служащего, сведения, что я, будто бы, "пристроился" в Сергиевском музее, … что я в числе других лиц принадлежу к черносотенству".

Весной 1928 г., после предупреждения об аресте, Олсуфьевы были вынуждены уехать — в городе уже было арестовано около 80 человек так называемых "церковников".

1928—1934

Москва, Центральные реставрационные мастерские. Должность: член Ученого Совета, зав. секцией древнерусской живописи (с 1932 г.).

В Москве Ю. А. Олсуфьев поступил работать в Центральные реставрационные мастерские. На работу Юрия Александровича, как выдающегося специалиста по древнерусской живописи, пригласил И. Э. Грабарь. В 1928-1932 гг. Ю. А. Олсуфьев — член Ученого совета Центральных реставрационных мастерских. В 1932—1934 гг. — заведующий секцией древнерусской живописи Центральных реставрационных мастерских. Ю. А. Олсуфьев выполнял огромный объем работы. Часто вместе с женой ездил в командировки в старые русские города, составляя "охранные" списки храмов, разрабатывая новые методы реставрации фресок, делая новые открытия. В 1934 г. Центральные реставрационные мастерские были закрыты.

1934—03.1938

Москва, Государственная Третьяковская Галерея. Должность: заведующий секцией реставрации древнерусской живописи.

Ю. А. Олсуфьева пригласили в отдел древнерусской живописи Третьяковской Галереи, где он возглавил секцию реставрации древнерусской живописи, т. е. фактически стал руководителем важнейшего фонда икон в стране. Перевозя иконы из закрытых церквей, он активно пополнял фонд икон Третьяковской Галереи, курировал работу реставраторов, готовивших первую крупную экспозицию Третьяковской Галереи, открытую в 1936г. и включившую много древнейших шедевров. Он продолжал ездить в Новгород, Владимир, Ярославль и др., где делал все возможное для спасения фресок с 12 по 15 века, включая росписи Андрея Рублева.

В 1935—1936 гг. в журнале "Советский Музей" была напечатана его работа "Вопросы форм древнерусской живописи". По словам потомка русских эмигрантов князя Ивана Шаховского, именно Юрий Александрович Олсуфьев, работая в мастерской И. Грабаря вместо поступившего приказа уничтожить помог сохранить надвратные иконы кремлевских башен. Деятельность Юрия Александровича была проявлением высочайшего мужества, поскольку целый ряд его ближайших коллег и ближайших родственников систематически арестовывались.

Заявители

- Валиев Мурат Тимурович, общественный зам. директора музея истории школы К. Мая

- Смирнова Татьяна Васильевна

Использованы материалы:- Смирнова Т. В. Ю. А. Олсуфьев: материалы к биографии// Труды ГИМ. Вып. 158. М., 2006. С. 328-342.;

- Вздорнов Г. И. Юрий Александрович Олсуфьев// Вопросы искусствознания. 1993, N 4. С. 306-333.

Документы

Архив ФСБ России Д. Р-25193.

Публикации

- Смирнова Т. В. Дом на Валовой и его обитатели// Московский журнал. 1997. N 12.

С. 34-36. - Голицын С., князь. Семья Олсуфьевых// Московский журнал. 1993. N 1.

С. 44-45. - Московский журнал. 1993. N 3.

С. 18. - Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД "Объект Бутово" 08. 08. 1937-19. 10. 1938. М. :"Зачатьевский монастырь", 1997. 420с.

С. 253. - Просим освободить из тюремного заключения (письма в защиту репрессированных). М. : Современный писатель, 1998. 208с., илл.

С. 172. - Андроник Трубачев, игумен. Судьба главы Преподобного Сергия// ЖМП. 2001. N 4.

- http://lists. memo. ru/index15. htm (сайт общества "Мемориал". Жертвы политического террора в СССР

- http://www. kmay. ru/sample_pers. phtml?n=2290 (сайт Общества Друзей Школы Карла Мая. Персоны. Граф Георгий (Юрий) Александрович Олсуфьев).