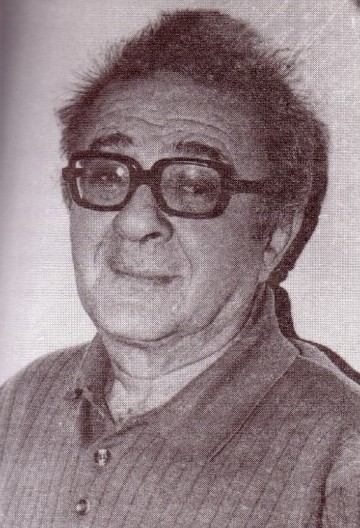

Шапиро Рафаэль Борисович (1926)

- Дата рождения: 13 января 1926 г.

- Варианты ФИО: Рафаил Бахтамов

- Место рождения: г. Москва

- Пол: мужчина

- Национальность: еврей

- Гражданство (подданство): СССР

- Социальное происхождение: из служащих

- Образование: высшее - 5-й курc нефте-механического факультета Азерб. Индустр. Ин-та; восстановлен в ин-те после освобождения.

- Профессия / место работы: изобретатель, активный популяризатор науки, писатель-публицист, журналист, переводчик, радиокомментатор.

- Место проживания: Аз.ССР, г. Баку (1936-1980); Израиль (с 1980).

- Дата смерти: 16 июля 1993 г.

- Место смерти: Израиль, г. Иерусалим.

- Где и кем арестован: МГБ СССР

- Дата ареста: 28 июля 1950 г.

- Обвинение: по политическим мотивам.

- Осуждение: 13 января 1951 г.

- Осудивший орган: ОСО при МГБ СССР

- Статья: 58-1, 58-10 и 58-11 УК РСФСР

- Приговор: 10 (25) лет ИТЛ.

- Место отбывания: Каз.ССР; Сибирь .

- Дата освобождения: октябрь 1954 г.

- Основания освобождения: реабилитация

- Дата реабилитации: 22 октября 1954 г.

- Реабилитирующий орган: Рафаил Бахтамов

- Источники данных: Лиснянская И. «Хвастунья», «Знамя» 2006, № 1; LivLib. Рафаил Бахтамов Рафаэль Борисович Шапиро (биография) (https://www.livelib.ru/author/361514-rafail-bahtamov)

Репрессированные родственники

Отец - Шапиро Борис - осужден в 1930, предположительно, Шапиро Борис Яковлевич

Биография

В 1930 его отец Борис Шапиро был осуждён по «Шахтинcкому делу» и сослан в Казахстан, а затем в Сибирь. Мать и 5-летний Рафик последовали за ним. После освобождения отца в 1936 году семья перебралась в Баку к родственникам отца.

28 июля 1950 года Г.Альтшулер и Р.Шапиро были арестованы МГБ СССР, приговорены Особым совещанием при МГБ к 25 годам лишения свободы каждый. В лагере сделал несколько изобретений. 22 октября 1954 года реабилитирован КГБ при Совете министров СССР по ЗакВО. После освобождения вернулся в Баку, где жил до 1990 года.

Обстоятельства ареста долгие годы были известны только со слов Альтшуллера и подробности выяснились окончательно лишь через 50 лет, уже после смерти Альтшуллера и Шапиро, из мемуаров И. Лиснянской.

Инна Лиснянская, «Хвастунья», «Знамя» 2006, № 1

"Я молчу о том, как я, незамужняя девушка, в подвале серого дома бакинского чека просидела трое суток в цинковой ванне с ледяной водой. Время от времени теряя сознание, утопала, и меня за мой первый и последний перманент вытаскивали, били, чтоб в себя пришла, и снова — в ванну. А время от времени, подгоняя резиновым прутом, голышом вталкивали в соседнюю комнату на допрос. Там мне в глаза пускали такой пронзительный свет, что не видела лица допрашивающего, лишь по акценту, как во сне, догадывалась — армянин. На самом-то деле речь имеет только два ярко выраженных акцента, у одних акцент наступательный, у других — оборонительный. У меня — оборонительный, но упрямо-твердый, хоть лепечу:

— Простите меня, я не вру, я не помню, чтобы Гена и Рафа в книжном пассаже увидев, извините, портрет Сталина, говорили те слова, которые, прошу прощения, вы предъявляете: “Куда ни плюнь — эта морда”.

— Заткнись, карабахская ишачка, я тебе ничего не говорил, я тебе признанье твоей подруги передал, твоя Копейкис в Тбилиси рассказала все и про вонючую антисоветскую смесь. Призналась, что жених ее, Гена Альтшуллер, жидовский изобретенец, порошок изобрел: в любую лужу брось во время парада — растворится, и вонь пойдет, и завоняет на площади Ленина правительственную трибуну и колонны трудящихся. Подтверди формулу — отпустим. Кончай врать и прощения просить! Вчера за прощение тебе в один глаз всунули, а сейчас — и во второй получишь!

Допросчик подставил мне под левый глаз бумажку со знакомой формулой, а я, поняв, отчего пронзительный свет мне кажется не белым, а розовым, поняв, что подбит правый, даже сообразив, что в правом — разошлись когда-то сшитые мышцы, чтобы не косила, успокоилась. Все объяснимое всегда успокаивает. Успокоилась и залепетала, что, пусть извинят, но пусть проверят, — по химии мне, совестно признаться, с трудом тройку натягивали, и даже если бы я какую формулу и видела, уж, простите, пожалуйста, не поняла б. Простите великодушно, такой характер: чего не пойму, того не запомню. Этой формулы не знаю, сделайте одолжение, немного свет отверните и не мучайтесь со мной.

— Это я мучаюсь, говно ишачье? В ванну ее!

И опять в ванну резиновым кнутом погнали, а я соображала, что больше не вынесу, Люська им все подтвердила, так чего мне и впрямь, как ишачке, упрямиться? Не знаю, сознательно или подсознательно, но прибегла я не к речевой, а к физической оборонительности: брякнулась на пол и, уже не прикрывая одной рукой грудь, а другой — низ, начала биться, как эпилептик, кажется, у Достоевского прочла, как надо. Помогло. Отпустили, приказав, чтоб никому — ни слова, иначе убьют окончательно. Еще приказали на всю жизнь запомнить легенду: проводив Копейкис в Тбилиси, решила в море искупаться. Села в электричку на Сабунчинском вокзале и поехала за город, в Бузовны. Все, мол, знают и поверят, что такая, как я, способна и в декабре в воду полезть. Полезла в холодное море, простыла и забредила, и провалялась трое суток в винограднике. А стала выбираться, глаз о лозу поранила, еле выбралась. Я действительно еле выбиралась сразу из воспаления легких и почек, из ревмокардита. Но выбралась, слава Богу, пожертвовав всего одним глазом и небольшим пороком сердца. А вполне могла и ослепнуть, да и помереть.

А их легенде, тоже действительно, все поверили...

И Копейкис видела, но не насквозь. Она поверила в легенду и жутко огорчилась, и корила себя вслух: зря просила провожать на допрос в Закавказское МВД, и чего это взбрендило зимой в море купаться? Неужели с пересеру за нее? Ну да, она и вправду со страху хотела, чтоб я, самая родная душа, ее на поезд посадила. Оказывается, — ничего страшного. Поселили в гостинице, обращались культурно, угощали чаем с шоколадом, на легковушке по Тбилиси повозили. Она же в Тбилиси впервые! Она, конечно, ни в чем не призналась, хотя они знали и про усатую “морду” и про изобретенный Генкой с помощью Рафки порошок. Все-таки кто же выдал? Ведь по книжному пассажу мы шли впятером. Лека Эдельсон, этот увалень, не в счет, он их третий неразлучный друг. И мало ли что три друга-студента втроем не обсуждали, мало ли какие меж собою запрещенные шутки и планы не выстраивали! Органы узнали лишь про “морду” и порошок, способный завонять парад. Понятно, и мы с ней не в счет, мы не такие. В книжном пассаже всегда людно, видимо, кто-то притерся, подслушал и настучал. А насчет формулы, видимо, Генка с Рафкой сами сказали, — шутку свою решили обшутить. Дураки! Зачем так с органами шутить, — непонятно!

Но мне-то все стало понятно. Я слушала Люську, а меня как подменили, — ни взглядом, ни жестом, ни мускулом не выдала, что кто-кто, а я-то знаю, каким шоколадом там угощают. Про себя я Копейкис пыталась оправдывать, но сердце уже к ней, к предательнице, не лежало. Отдалилась от нее, однако постепенно и не слишком далеко, чтоб не заподозрила, почему. А после смерти Сталина отпустили и реабилитировали Люськиного Альтшуллера и Рафку Шапиро, которым дали по 25 лет строгого режима, и выяснилось, что бедная моя Копейкис ни при чем. Выдал как раз Эдельсон. Кто их, ставших стукачами из поспешной трусости, поймет? Эдельсон настрочил всего один донос, и всего — о книжном пассаже, что на углу нашей улицы. А уж потом у него узнали и про вонючий порошок. И нас с Копейкис указал как свидетельниц. А прежде, небось, какие только пассажи в адрес власти от Генки и Рафки не выслушивал, но без нас. А при нас в штаны наклал, спешил, как бы мы с Копейкис первыми не настучали. А неразлучная наша дружба с ней расстроилась. Я виновата, не поверила, а сильно виноватые сами и отползают. Я так ей и не рассказала про подвал, Гене с Рафой тоже — ни слова.