Пташникова Софья Васильевна (1892)

- Дата рождения: 19 февраля 1938 г.

- Варианты ФИО: София Васильевна Регельман

- Место рождения: Петербург

- Пол: женщина

- Возраст: 45 лет

- Национальность: русская

- Гражданство (подданство): СССР

- Социальное происхождение: из купцов

- Образование: среднее

- Профессия / место работы: бухгалтер

- Место проживания: Ленинград

- Партийность: б/п

- Дата смерти: 1984 г.

- Место смерти: Ленинград

- Где и кем арестован: Лен. Управление НКВД

- Обвинение: ЧСИР (член семьи изменника Родины)

- Осуждение: 20 января 1938 г.

- Осудивший орган: Лен. Управление НКВД

- Приговор: административная высылка

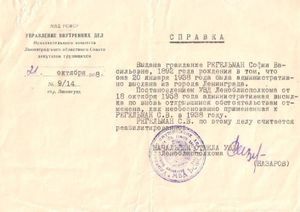

- Дата прекращения дела: 18 октября 1958 г.

- Место отбывания: Оренбургская обл., Пермская обл. Боровичи, Лен. обл.

- Дата освобождения: 18 октября 1958 г.

- Основания освобождения: Справка о прекращении дела

- Дата реабилитации: 18 октября 1958 г.

- Реабилитирующий орган: УВД Лен. Обл. Исполкома

- Источники данных: Справка об отмене административной высылки. Лен.УВД 1958

Репрессированные родственники

Биография

Софья Васильевна Пташникова, как и её сестра-близнец Вера, родилась в Петербурге, в семье купца Василия Андреевича Пташникова и его супруги Терезы Андреевны, урожденной Альберти.

Василий Андреевич родился в Одессе, в 1858 году, где купеческая семья Пташниковых была хорошо известна благодаря своей филантропической деятельности.

Он получил хорошее образование в Ришельевской гимназии, интересовался искусством и театром, писал статьи для известной петербургской газеты "Новое Время", которую издавал А.С. Суворин.

В середине 1885 годов он познакомился с артисткой Одесской оперетты Терезой Андреевной Альберти.

Тереза Альберти родилась в Германии. Ее отцом был итальянец Андреас Альберти, женившийся на немке. Таким образом она была германская подданная католического вероисповедания. До 14 лет она жила в Ганновере, а затем, после смерти родителей, в семье своей тетки, в городке Hildesheim близ Ганновера. Позднее ее пригласила в Одессу ухаживать за детьми ее старшая сестра, бывшая замужем за администратором Одесской оперетты. Тереза Альберти быстро освоила русский язык, была красивой и музыкальной, и скоро стала петь в хоре в Одесской оперетте. Там она познакомилась со своим будущим мужем Василием Пташниковым. В конце 1880-х годов молодые люди .переехали в Петербург, где, как они считали, семью ожидали хорошие перспективы.

В 1888 году они зарегистрировал свой брак в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. В 1889 году в семье родилась дочь – Евгения, а затем сын Николай и двое девочек близнецов - Софья и Вера.

В начале 1890-х годов Василий Андреевич занялся рекламными проектами в Петербурге. Он приобрел несколько афишных тумб и билетных киосков на Невском проспекте и на соседних улицах. Размещение рекламы и продажа театральных билетов стала приносить хороший и постоянный доход семье Пташниковых. Дети получали хорошее домашнее образование, занимаясь с домашними учителями. Сама Тереза Андреевна, получившая образование в Ганновере, также занималась с детьми немецким и итальянским языками, а также музыкой и пением.

Когда настала пора отдавать детей в школу, они уже были хорошо подготовлены для приемных экзаменов. В 1899 году в женскую гимназию Петришуле была принята Евгения, в 1900-м – Николай, а в 1902 году – сестры-близнецы Софья и Вера. Все дети учились в школе хорошо и ровно. Немецкий язык был для них вторым языком в семье, поэтому преподавание школьных предметов на немецком языке не вызывало у них трудностей.

В школе София училась с интересом, делала успехи в математике, серьёзно занималась музыкой, неизменно получала похвальные грамоты. Закончив выпускной 7-й класс в 1909 году и получив диплом гимназии, она продолжила учебу в 8-м дополнительном классе, который давал диплом домашней учительницы.

После окончания 8-го класса в 1910 году она окунулась в столичную жизнь – много путешествовала, посещала театры и филармонию, занималась изобразительным искусством, дружила и переписывалась с Евгением Вахтанговым и с актёрами его театра. Одновременно подрабатывала частными уроками. Когда началась Первая Мировая война, она, закончив курсы медсестер, добровольно вступила в действующую армию в качестве сестры милосердия. В 1915 году она была награждена золотой медалью «За усердие» на аннинской ленте. В 1916 году на фронте она встретила своего будущего мужа, Густава Сигизмундовича Регельмана. Он служил тогда в "Союзе городов"- земской организацией, занимавшейся снабжением лазаретов медикаментами и помощью беженцам и детям в прифронтовой полосе. Осенью 1917 года после развала фронта, уже будучи мужем и женой (зарегистрировали свой брак в г. Валка, в Курляндии) они вернулись в Петроград. Дочь Марианна родилась в ноябре 1918 года. Время было тяжелое и страшное – в городе не было тепла и света, магазины не работали и все продукты и товары распространялись по карточкам среди работавших, но работу было найти почти невозможно. Фабрики, заводы, банки и даже мелкие предприятия были национализированы большевиками и стояли закрытыми. Население города сократилось c 3,5 миллионов до 700 000. Пока существовал «Союз городов» Софья Регельман работала там вместе с мужем. В 1919 году, когда организация окончательно закрылась, ее муж, выходец из Варшавы, решил вернуться с семьей в Польшу, где у него оставались родственники. Однако Софья не решилась бросить своих родителей в голодном Петрограде, и Густав Регельман уехал один. Позднее, она узнала из переписки с его матерью, что он скончался в 1921 году в Румынии, в г. Яссы.

Тем временем, оставаться в Петрограде с маленьким ребенком было абсолютно невозможно и Софья отправила свою годовалую дочь вместе со своей матерью в деревню под Любань. Там они поселились в семье своей бывшей горничной и благополучно пережили голод. Сама Софья оставалась В Петрограде и бралась за любую работу – работала кассиршей, бухгалтером, дворником, продавала лотерейные билеты, пока наконец в 1925 году не устроилась на завод «Красный треугольник». Работала сначала дворником, но к 1938 году была уже старшим бухгалтером на том же заводе.

В конце 1920-х годов Софья Васильевна вторично вышла замуж . Ее мужем был Лев Фёдорович Плинатус – переводчик и образованный человек, который работал заведующим технической библиотеки Охтинского химкомбината. Однако семейное благополучие Софьи длилось недолго – в ноябре 1937 года Лев Плинатус был арестован, через месяц расстрелян как шпион и «враг народа». В январе 1938 года сама Софья Регельман была сослана в Оренбургскую область, как жена "изменника Родины" (ЧСИР). Оставив дочь на попечение своих сестер и матери, она выехала в глухую оренбургскую деревню Абдулино. Там тоже оказалось невероятно трудно найти жильё и работу. К счастью, потребовался кассир и бухгалтер в местный кинотеатр.

Во всех тяжелых ситуациях Софье Васильевне всегда помогал ее добрый и чуткий характер, чувство юмора и умение принимать людей такими, какие они были. В ссылке она ладила и дружила одинаково с деревенскими женщинами и с жёнами бывших крупных чиновников, ее подругами по ссылке. В 1941 году Софье изменили место ссылки, и к началу войны она оказалась в г. Боровичи. Откуда их повезли на восток, в новую ссылку, в село Уни Кировской (бывшей Вятской) области. Там она оставалась до 1946 года, когда ей было позволено присоединиться к семье своей дочери, которая, пройдя фронт, работала врачом в г. Алма-Ате. Вместе с дочерью и зятем - военным врачом, она сменила еще несколько городов, пока, наконец, в 1956 году не получила справку о реабилитации, позволяющую ей вернуться в родной город.

Одним из самых счастливых и значимых моментов этого периода жизни для Софьи Васильевны стала встреча выпускников Петришуле в 1959 году. У многих из них оказались схожие биографии: большинство из них прошло войны, голод, лишения, репрессии, но тем более счастливыми им казались школьные годы. Софья Васильевна Регельман прожила долгую жизнь, она скончалась в Ленинграде, на 92-м году жизни, в 1984 году.