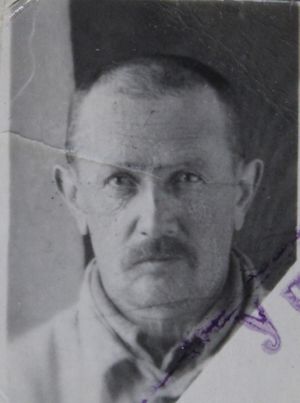

Оксман Семен Андреевич (1896)

- Дата рождения: 1896 г.

- Варианты ФИО: Величко-Оксман Семен Андреевич

- Место рождения: г. Пинск

- Пол: мужчина

- Национальность: еврей

- Гражданство (подданство): СССР

- Социальное происхождение: из рабочих

- Образование: низшее

- Профессия / место работы: плановик, трест "Шпалопрокат" (1938); инструментальщик (1949)

- Место проживания: г. Москва, Марьина Роща, 5-й пр-д, д. 33, кв. 14 (1938); Владимирская обл. (1949)

- Партийность: беспартийный, ВКП(б) с 1917 по 1938, исключен за троцкизм

- Дата смерти: 1973 г.

- Где и кем арестован: Бауманское р/о УГБ УНКВД МО

- Дата ареста: 30 апреля 1938 г.

- Обвинение: контрреволюционная агитация, бывший троцкист

- Осуждение: 19 сентября 1938 г.

- Осудивший орган: Особое совещание при НКВД СССР

- Приговор: 5 лет ИТЛ

- Место отбывания: Севвостлаг; Маглаг

- Дата освобождения: 7 августа 1946 г.

- Дата реабилитации: 7 мая 1955 г.

- Реабилитирующий орган: Верховный суд СССР

- Комментарий к аресту: задержан в лагере до конца войны

- Где и кем арестован: УМГБ по Владимирской обл.

- Дата ареста: 17 января 1949 г.

- Обвинение: по обвинению 1938 года

- Осудивший орган: Особое совещание при МГБ СССР

- Статья: 58-10-11

- Приговор: ссылка на поселение

- Архивное дело: ГА РФ. Д. П-27677 (1938)

- Источники данных: ГА РФ, архивно-следственное дело

Биография

Семену Андреевичу я племянник. От него остались собственные воспоминания о пережитом. На мой взгляд, они интересны и полезны даже для тех, кому ненавистны «большевики». К воспоминаниям есть примечание:

«Примечание сына:

Отец работал над этими воспоминаниями несколько лет, почти до конца жизни. Даже после первоначальных двух-трех машинописных экземпляров, которые для него сделала платная машинистка, он что-то видоизменял, что-то добавлял, что-то отбрасывал, никому не показывая, что он пишет. Перед смертью он распределил каждый экземпляр (их было всего несколько, в том числе и вновь напечатанные после его добавлений и поправок) по отдельности между родственниками. Данный экземпляр находится у меня, и я привожу его полностью без каких-либо изменений, кроме отдельных самых очевидных орфографических ошибок и опечаток.Перед собственным уходом я счел своим долгом сохранить эти воспоминания отца, независимо от того, какова будет их дальнейшая судьба.

В.С.Величко. 15 сентября 2007 г.»

Сын С.А. (Вадим Семенович Величко) ушел из жизни в декабре 2017 года. Теперь указанная судьба зависит от меня. Могу предложить текст воспоминаний «Открытому списку», если это не противоречит принципам его существования и развития.

В любом случае, если я помещу здесь этот текст, то приведу его с собственными комментариями и предварю его своим предисловием. Вот это предисловие:

Предисловие публикатора

Дядя Сема (1896-1973), родной брат моего отца, оставил солидную машинописную книгу о своей жизни под названием “Пути-дороги рядового большевика”. Для украшения тут же дан эпиграф: “Когда выжмешь сухой факт, порой капнет слеза или кровь” (автор этой метафоры не указан). Читать книгу трудновато по многим причинам - от не слишком качественного слога до горделивого идеологического захлеба, от духа непререкаемости любых авторских суждений до постоянно навязываемой читателю позы автора-скромника (мол, всего лишь “рядового”), от ограниченной политизированности мировосприятия до самоупоения этой ограниченностью. Однако подзаголовком своей книги (“Факты и только факты”) сам же автор, очевидно, хотевший лишь подчеркнуть, что он ничего не придумал, невольно подсказывает читателю,что не надо обращать особое внимание на всякие словеса оценочного содержания, а есть смысл просто узнавать о разных фактах, жизненных ситуациях.

Дядя Сема был довольно твердолобым ленинцем, и было бы бессмысленно ожидать, что он, до своих 40 лет взраставший в атмосфере обожествления пролетарски-классового сознания, откажет себе в удовольствии (тем более на старости лет, когда он писал эту книгу) выполнять святую обязанность партийца - поучать всех большевистской демагогией. Однако, плюя на эту демагогию с сегодняшней высокой колокольни и осуждая революци-онеров за те страдания, которые они принесли массе людей, не ангажированных большевизмом (чему довольно много примеров в рассматриваемой книге), нельзя забывать, что и классу “капиталистов”, и буржуазному общественному строю, борьбе с которыми дядя Сема отдавал свою жизнь, соображения человеколюбия и забота о благополучии миллионов божьих тварей были чужды не в меньшей степени. Социально ориентированных моделей демократии, опирающихся на эффективные экономические механизмы, тогда еще не существовало. Но зато уже давно витала идея социального равенства, хитроумно совмещенная с утопической мечтой о возможности организовать такие механизмы через “диктатуру пролетариата”. Надо ли удивляться тому, что в условиях архаичного государственного устройства, не подававшего сколь-либо существенных признаков отказа от деспотических методов управления вплоть до марта 1917 года,да еще при уставшем от постоянного прозябания,но падком до радикальных вероучений народе, большевикам удалось посредством означенной красивой утопии оболванить часть этого народа - таких людей, как выходец из еврейской бедноты, немного прикоснувшийся к грамоте и к чувству пролетарской солидарности, юный токарь Семен Оксман?

Автор излагает события своей жизни как бы иллюстрируя официальную “Историю КПСС”: тяжелая жизнь народа при царе и капиталистах, рост классового сознания рабочих, революция и гражданская война, строительство нового общества, “измена” Сталина, восстановление ленинских норм. Публикатор решил немного перекомпоновать книжку, нарушая хронологию, но, как ему кажется, оттеняя истинную драматургию судьбы автора. Шесть с половиной главок,охватывающих четыре года революции, даются с самого начала. Конечно, их содержание не очень увлекательно,потому что лишено оттенка непосредственности, непредвзятого созерцания того, что происходит вокруг автора. Но все-таки это прямое историческое свидетельство, пусть хоть и сильно субъективизированное, размытое временем и замусоренное шелухой мировоззренческого пристрастия очевидца и “рядового” участника событий. Кроме того, это, как ни суди, главная тема в симфонии данной жизни. После нее даются пять главок, относящихся к годам юности автора. Его активное участие во всей последующей исторической авантюре логически вытекает из этих его “университетов”.

Данные воспоминания изобличают их автора как истинного “большевика”, т.е. человека, способного быть одухотворенным только борьбой. Как следует из его жизнеописания, про целых 16 лет своего постреволюционного мирного существования (с 1920 по 1936 год) дяде Семе по существу ничего не захотелось сказать, кроме того, что он являлся все это время “партийным функционером” на разных постах. Естественно, вожди, озабоченные постоянной кровавой грызней за верховную власть, использовали массу активистов революции как своих ставленников и на мирном фронте, чтобы от своего имени как-то налаживать в стране большевистскую пародию на социализм, одновременно держа этих сошек-начальничков в жесткой дисциплинарно-идеологической узде. Дурман партийного рабства во лжи пропитал души “рядовых бойцов” еще до того, как их начали в массовом порядке изводить физически. Дело даже не в том, что и на старости лет дядя Сема продолжал смаковать всяческие догмы, истинная цена коим нуль (про “политическое доверие”, про долг вести “партийную пропаганду” и пр.). Истинная трагедия заключалась в исчерпанности всего большевистского замысла захватом власти. Основной массе бывших “рядовых”, осуществивших и отстоявших октябрьский переворот, по душе было не растекаться по разным “уклонам” и “оппозициям”, давившимся верховными вождями на корню, а исповедывать единомыслие, подчиняясь уставу своего ордена (пресловутый “принцип демократического централизма”). В итоге это привело к смирению с самообманом и даже почитанию оного как “диалектической” альтернативы самостоянью человеческой личности. Ведь не мог дядя Сема, при его склонности все “обмысливать”, не увидеть в течение всех этих 16 лет ничего, что противоречило бы его исконным понятиям рабочего человека. Но он не захотел ни о чем таком написать, стремясь сохранить в чистоте свою партийную правоверность даже в 70-е годы.

В первом варианте своих записок дядя Сема описывал такой эпизод. На одном из партийных собраний, где он присутствовал, кто-то выступил с какой-то чушью, сказавши при этом, что говорит “от имени партии”. Вопрос обсуждался весьма мелкий ,сугубо местного значения. Однако, как любитель “красиво” высказаться, дядя Сема решил возразить выступившему в такой форме: “Я не знаю, от имени какой партии вы говорите, но только не от нашей, большевистской”. Дело было в 30-х годах, и вскоре дяде Семе припомнили этот его полемический выверт, обвинив в том, что он якобы призывал к “многопартийности” (это считалось, как известно, смертным грехом в нашей стране). Вполне очевидно, такой факт свидетельствовал лишь о ничтожности непосредственных соратников автора воспоминаний, но никак не мог быть поставлен в вину главному (по мысли, проповедуемой в мемуарах) злодею. Наверное, поэтому в окончательной редакции своих записок дядя Сема решил про этот случай не упоминать. И однажды рассказанный мне эпизод своего общения со Сталиным не включил в свои записки, очевидно, стремясь полностью дистанцироваться от этого “узурпатора”. Эпизод был такой. В начале 30-х годов дядя Сема работал на высокой партдолжности в Сталинграде (на заводе “Баррикады”). Его в числе других подобных вызвали в Кремль на некое совещание, и там Сталин его спросил: “Таварищ Велычко! Скажи-ите, а клопи в ваших рабочих квартирах ест?” Я не запомнил, что ответил ему дядя Сема (возможно, сказал “Бывают” или “Попадаются”, т.к. мнится, что Сталин произнес что-то типа “Плохо, таварищ Велычко”). И про свои перипетии 20-х годов, касающиеся партдискуссий относительно Троцкого и прочих “уклонистов”, дядя Сема ничего не пишет, хотя при его неуемной активности вряд ли там ничего не было, коли его мгновенно исключили из партии в августе 1936 года. А из опубликованного открыто о лагерях упоминает только Алдан-Семенова (“Барельеф на скале”), как будто не было “Ивана Денисовича”, - тоже дань фарисейству эпохи зрелого большевизма (ведь Солженицын в годы писания дядей Семой своего текста был врагом его партии).

Наибольший объем (две трети) текста книги занимает описание жизненной катастрофы одного из многих миллионов, превращенных в навоз для возведения саманной постройки вожделенного ими социализма в азиатской сатрапии. Автор постоянно называет причиной своих 19-летних мытарств по тюрьмам, лагерям и ссылкам “предательство”. Автору ясно, кто и кого предал,- Сталин их, честных и “ни в чем не повинных” большевиков. Но предают всегда в чью-то пользу, а автор нигде не объясняет - кому они были “преданы”. Если оставаться в рамках его трактовки, это, недостающее звено категорически необходимо. И его можно найти. Это наш героический народ, признающий единственную форму общественных отношений: “господин - раб”. И когда его высшие господа цивилизовались до состояния, при котором сочли неловким добивать жалкие остатки изможденных узников большевизма и выпустили их из лагерей, списав все на “культ личности”, среди этих остатков оказалось много таких, кто не то чтобы был способен усомниться в марксизме-ленинизме, но не хотел даже понять, что именно их, как и большинства народа, рабская преданность господам вождям и этому учению, с его святынями - партийной дисциплиной и классово-пролетарским сознанием,свела на-нет благородные порывы их революционной юности. Дядя Сема был из этих многих, и, испытывая естественное сочувствие к тем физическим и моральным страданиям, которые он испытал, невозможно уйти от мысли: ему повезло очутиться среди тех, кого провидение избрало объектом своей кары,а не быть назначенным любимой партией своим “функционером” в карательных органах.

Для облегчения чтения публикатор несколько откорректировал построение фраз исходного текста, но ничего не выбросил и, конечно, не изменил в смысловом аспекте, хотя отношение автора к некоторым описываемым событиям не слишком гармонирует с нынешними взглядами публикатора (высказанными в небольших попутных комментариях).

Главы из машинописной книги С.А.Величко-Оксмана «Пути-дороги рядового большевика»

Глава 6

Всего через несколько дней после того, как стало известно в Киеве о свержении царского правительства, наступил совершенно новый период в моей жизни. Дело в том, что если раньше, как рядовой рабочий, я никак не влиял на деятельность предприятия, то теперь, когда возникали заводские комитеты рабочих, меня избрали в состав такового, а последний избрал меня своим председателем. Эта огромная качественная перемена наступила не случайно. Предыдущие четыре года, о которых по мере своего умения я написал на этих страницах, подготовили меня к тому, что в глазах рабочих я оказался приемлемым для этого совершенно нового дела. Думаю, это время стало новым и для других, кто был избран председателями заводских комитетов в первые дни после Февральской революции. С чего начать нашу работу в этом качестве, подсказывало, главным образом, классовое сознание.

Вскоре на помощь комитетам пришло Правление профессионального союза металлистов. Отлично помню состав киевского Правления. Это были товарищи Е.Г.Горбачев, Р.Ицковский, Н.В.Голубенко1, А.Иванов (арсеналец) и Киселев (тоже из киевского “Арсенала”).

Мне часто доводилось бывать на заседаниях Правления. Оно помещалось в бывшем Дворянском собрании на Крещатике.Главное, и может быть даже единственное, что заполняло работу завкома, это разбор конфликтов, возникавших между рабочими и администрацией завода. Наши решения по этим конфликтам были всегда в пользу рабочих, но их выполнение затягивалось из-за того, что завод принадлежал не отдельному капиталисту. В этом отношении мы находились в несколько ином положении по сравнению с завкомами на тех предприятиях, которые принадлежали частным лицам. Администратор завода, инженер Рыбалко, хотел казаться либеральным, но в то же время оттягивал выполнение решений завкома, ссылаясь на то, что не получал еще согласия от правления земств.

Кроме такой проволочки, администратор (он носил форму “земгусара”2) прибегнул еще к одной провокации. Пользуясь тем, что в составе завкома большинство членов были рабочие, не принадлежавшие тогда ни к каким партиям, этот ставленник земства пытался внушить членам завкома, да и всем рабочим завода, что затяжка в выполнении решений происходит потому, что они приняты под давлением председателя-большевика, т.е. меня. Об этом я говорил в Правлении своего профсоюза, там меня успокаивали и приободряли. Не знаю, как тов.Киселев, но все другие из перечисленных товарищей были большевиками и поэтому они так реагировали на мои сообщения о “делах” в завкоме. Иначе реагировал на мое беспокойство по поводу этих козней мой двоюродный брат. Он неоднократно заводил речь о том, что не следует забывать, что я еврей и что в Киеве надо быть тише травы и ниже воды, помня, что Киев не входит в черту оседлости для евреев, а мои папки с делами (специального помещения для нас на заводе еще не было), да еще и печать завкома, которую он у меня видел, не следует держать у него на квартире.

Я, бывало, растолковывал моему брату, что времена с чертой оседлости не вернутся, но он не очень верил в это, хотя был умен. С умным человеком всегда можно найти путь к взаимному пониманию. Такой путь мы нашли, и я продолжал жить у него на квартире до июня 1917 г. и до этого времени продолжал быть председателем завкома. Кончилось то и другое потому, что в эту пору меня вторично призвали на военную службу. На этот раз меня признали годным и зачислили в 4-ую мотоциклетную команду Румынского фронта. Эта воинская часть была расположена в Одессе, и меня военным порядком отправили туда.

Одесский воинский начальник, к которому я явился, хотел отправить меня в 49-й полк, тоже расположенный тогда в Одессе, но я сослался, что Киевом назначен в другую часть, и добился выполнения этого назначения. Мотоциклетная команда имела свои механические мастерские, где-то на Молдаванке (район Одессы), в которые меня зачислили токарем, но одели в форму солдата. Итак, я опять у станка, работаю опять в Одессе, но живу в казарме. Разница, конечно, большая, ведь без увольнительной записки в город не пойдешь, хотя революция произошла еще в феврале того года. Разница состояла и в том, что по существу я должен был работать так же, как раньше, но бесплатно, и как все солдаты получать грошевое солдатское жалование. По правде сказать, это меня тогда не огорчало. Кормить кормили, одевать одевали, казарма была неплохая, так что с этой стороны все обстояло неплохо. Единственное, что меня будоражило, это то, что я не выполнял такой активной, что называется, общественной работы, как последние полгода в Киеве. Но и этот пробел довольно скоро исчез. Получив увольнительную записку, я, как большевик, прежде всего, отправлялся в городской комитет большевиков. В это время Одесская организация РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) только-только размежевалась по своим фракциям. Большевистская фракция превратилась в отдельную партию. Ее возглавляли т.т. Хмельницкий и Заславский Петр. Других товарищей я не помню. Я их застал в комитете, помещавшемся на Троицкой улице. Я им рассказал о себе и хотел получить от них нужный инструктаж о том, как себя держать в своей воинской части. Вскоре после этого моего первого посещения городского комитета партии меня избрали членом Солдатского Совета депутатов Одессы от 4-й мотоциклетной команды. Возможно, что это произошло по совету из горкома партии. Так или иначе, я включился в уже привычную для меня общественную деятельность, которой мне недоставало в первые дни моего солдатского положения.

Общее направление деятельности рядового большевика в солдатской шинели мне было ясно и заключалось в том, чтобы всячески содействовать углублению революции, следовательно, поддерживать и распространять лозунг партии - вся власть Советам. Это мне было известно со времени апрельской партийной конференции, когда я еще был в Киеве. Кроме того, на митингах и собраниях, которые проходили в Одессе каждый день, деятельность рядового большевика заключалась в том, чтобы всячески доказывать гибельность призыва к наступлению на фронте. Такой призыв исходил от агитаторов Керенского - эсеров и меньшевиков, которых было немало и в совете рабочих, солдатских и матросских депутатов.

В мотоциклетной команде, в особенности среди офицеров, таких агитаторов было хоть отбавляй. Они не агитировали, но и действовали как начальники. Пользуясь своим положением, они отправляли солдат команды в различные наряды, особенно тех, которые выступали как большевики, или тех, кто сочувствовал и шел за большевиками. Подобная уловка офицеров мне и другим большевикам из команды стала ясна, и мы запротестовали. Нам пригрозили отправкой в пехотную часть - в 49-й запасный полк, но до этого не дошло. В августе корниловщина появилась и в Одессе, и в близлежащих районах. Одесские Советы солдатских и матросских депутатов были настроены против корниловщины. На одном из заседаний этих советов была создана группа из четырех матросов и одного солдата. В нее вошли три матроса с “Синопа”, один матрос с “Алмаза” и один солдат из мотоциклетной команды, каковым был я. Мы получили задание от Советов отправиться в 239-ый запасный полк, в котором корниловщина свила свое контрреволюционное гнездо. Полк был расположен на границе с Румынией - в Рыбнице. Надо было тогдашними способами, т.е. с помощью митингов и собраний ликвидировать это гнездо. Энтузиазм и горение большевиков и тех, кто им сочувствовал, сыграли свою роль. Нам удалось выполнить задание, и корниловское гнездо в полку было уничтожено. Мне лично сильно посчастливилось. После моего выступления на митинге этого полка абсолютное большинство солдат проголосовало против Корнилова. Когда я сходил с трибуны, один из командиров какого-то подразделения прапорщик Петухов, направился ко мне с револьвером в руке. Это заметил руководитель нашей пятерки, матрос с “Синопа”, и тут же разоружил прапорщика, не допустив кровопролития. Нам пришлось захватить этого Петухова в Одессу и отдать в распоряжение Совета солдатских депутатов. Примечательно, что никто за этого рьяного корниловца не заступился. Дальнейшей его судьбой я не интересовался. Вернувшись в мотоциклетную команду, я не столько работал у станка, сколько использовался Советом солдатских депутатов для всякого рода поручений по Одесскому гарнизону. Это не могло нравиться начальнику мастерских штабс-капитану Крылову, а поэтому он приказал мне сдать резцы и измерительный инструмент. По этому же приказу меня отправили в распоряжение одесского военного начальника, а последний распорядился об отправке меня в 49-й пехотный полк. Я не подчинился этому и, сняв погоны с шинели, перестал быть солдатом. Спустя не более недели поступил токарем на табачную фабрику Попова.

Глава 7

В те времена рабочие, в особенности рабочие-металлисты, были заняты не только у станков или тисков и верстаков, но и на учениях в рядах Красной Гвардии и в своих партийных и профсоюзных организациях. На фабрике я в первые же дни включился в работу в большевистской организации и в отряде Красной Гвардии. Тогда среди работавших в разных цехах большевиков было немного. Больше всего их было в механических мастерских, но в целом, несмотря на то, что фабрика насчитывала около 2000 рабочих и работниц, большевиков было не более двадцати человек. Костяк наш состоял из металлистов. Это были т.т. Гольдшмидт С.М., Левин С., Великий, Н.Л.Соболь (он работал в другом цехе), пишущий эти строки и некоторые другие товарищи, фамилии которых я забыл. Все мы состояли в Красной Гвардии. Ее отряд возглавлял слесарь тов.Броэр, считавшийся сотником. Конечно, красногвардейцами на фабрике были не только большевики, но и очень многие сочувствующие нам. Были среди нас и рабочие, считавшие себя анархистами, - это т.т. Полозов, Прусаков, Фиткаленко и др. Те, кто считали себя меньшевиками, не состояли у нас среди фабричных красногвардейцев. В месяцы до Октябрьской Революции на фабрике происходили каждодневные “сражения” между большевиками с одной стороны и меньшевиками и эсерами с другой. Последним приходили на помощь бундовцы и другие националистические группки.Корниловское контрреволюционное выступление многому научило колеблющихся, но меньшевики и эсеры продолжали свою линию поддержки временного правительства Керенского.

Почему-то не запомнился ни один случай, чтобы на собраниях или митингах на фабрике выступал кто-нибудь из руководителей городской большевистской организации. Должно быть, городские руководители переоценивали большевистские силы фабрики. Меньшевистские же руководители города наши фабричные собрания и митинги часто наводняли своим присутствием и выступлениями. Отпор им должны были давать наши же, фабричные большевики, т.е. рядовые рабочие и работницы. Нельзя сказать, что такие оппоненты меньшевиков всегда побеждали, в особенности когда те бравировали своими теоретическими и историческими познаниями. В этом случае мы не могли гладко и основательно опровергнуть их “аргументы”. Но когда вопросы касались практики тех дней, а именно, необходимости для рабочих вооружаться против контрреволюционных сил, меньшевики оказывались крепко биты.

Запомнилось мне выступление главаря одесских меньшевиков Сухова. Он ратовал за то, чтобы рабочие и работницы фабрики не вооружались, так как, по его мнению, временное правительство само оградит страну от контрреволюционных мятежей. После Сухова выступила работница Л.И.Петренко и сказала, что в подавлении корниловского мятежа меньшевики и эсеры не принимали никакого участия, а большевики своей самоотверженной агитацией и служе-нием революции сыграли решающую роль в деле ликвидации корниловского мятежа в августе 1917 года. Заканчивая свое выступление,тов.Петренко, упомянула о том, как рабочий-больше-вик, недавно поступивший на фабрику, участвовал в ликвидации корниловского гнезда. Она имела в виду меня, поэтому я счел нужным выступить и подробно рассказать об этом. Теперь, спустя много лет, не сумею воспроизвести все, что я тогда говорил, да вряд ли это и нужно.Мне оставалось лишь подтвердить, что меньшевики, ни маститые. как Сухов, ни рядовые, никак не проявили себя в 239-м полку, в котором корниловщина пустила солидные корни.Понадобилось, чтобы из Одессы были посланы рядовые матросы и солдаты, большевики или с большевистским настроением, и только с их помощью эти корни были вырваны. Я тогда сказал примерно так. Меньшевики тут утверждают, будто корниловщина возникла из-за большевиков. Если одесские меньшевики будут приходить к нам, чтобы сеять такую ложь, какую мы услышали от Сухова, то мы, рабочие и работницы, в следующий раз не подпустим их к воротам фабрики. По одобрительным возгласам рабочих и работниц явно чувствовалась их солидарность с этим моим заявлением. Рабочим было особенно приятно, что их же человек,рядовой рабочий той фабрики, где они сами работают, разделал “под орех” меньшевистского главаря Одессы.

Мы знали. что борьба за власть рабочих еще впереди и, следовательно, успокаиваться отдельными успехами не следует. В условиях украинской действительности борьба эта была особенно трудна. Ведь в то время возникла националистическая сила, возглавляемая всякими Петлюрами, Виниченками и прочими “самостийниками”. Они использовали положительное стремление украинских масс к национальной независимости и под этим флагом развивали шо-винизм, как известно, всегда идущий против классовой солидарности. Надо сказать, что именно из-за этого в Одессе (как и на всей Украине) победа рабочего класса, которая наступила в России 7 ноября (25 октября старого стиля) 1917 года, была ото-двинута до января 1918 года.

В этих записках я не ставлю своей целью анализировать причины, приведшие к тому, что лишь спустя три месяца после Октябрьской революции в Одессе была установлена Советская власть. Однако бесспорно, что одна из причин та, что “самостийники” всячески препятствовали ее установлению. Они оказались главными виновниками кровавых стычек в декабре 1917 г. (тогда погиб начальник штаба Красной Гвардии М.Кангун, о котором я писал раньше ) и боев на улицах Одессы в январе 1918 г. Рабочие и работницы фабрики Попова во главе с большевиками активно участвовали в этих битвах. Задержка борьбы за власть Советов свидетельствовала о тех дополнительных трудностях, которые были перед большевиками. Тогдашние Советы рабочих,солдатских и матросских депутатов, да и первый состав Румчерода (так называлась организация, объединившая воинские части Одессы и Румынского фронта) не нацеливали рабочих Одессы на то, чтобы взять власть в свои руки одновременно с Петроградом и Москвой. Лишь второй состав Румчерода, образовавшийся в начале декабря 1917 года, действовал под руководством большевиков. Председателем его был большевик тов.Юдовский. Этот состав стал нацеливать рабочих на взятие власти. Предвидя, что силами Центральной Рады будет навязана вооруженная борьба, большевистский Румчерод организовал вооружение рабочих заводов и фабрик.

Что-нибудь в начале января 1918 года мне, в числе других рабочих фабрики, довелось привезти на грузовике винтовки и патроны. От Румчерода этот ценный груз сопровождал тов. Жмудский. Желающих вооружиться было столько, что привезенных нескольких десятков винто-вок для всех не хватило, даже несмотря на то, что красногвардейцы фабрики уже имели к тому времени винтовки от штаба Красной Гвардии.

До 15 января оружие использовалось для того, чтобы люди обучались владеть им. Мес-том хранения винтовок и патронов было помещение фабричного комитета (в первом этаже воз-ле ворот с Малой Арнаутской улицы). В помещении фабкома день и ночь кипела жизнь. Дни летели быстро. Тут и повседневная работа по разбору конфликтов с администрацией фабрики,тут же и обучение тому, как правильно разобрать и собрать затвор винтовки. Наряду с этим - споры между анархистами и большевиками, так сказать, “идейные споры”. Для споров относительно обстановки в городе было много поводов. Они кончились, так как в ночь на 15 января бой за власть Советов начался.

Отряд красногвардейцев из рабочих и работниц по указанию Александровского района, на территории которого находилась фабрика, был направлен на Пироговскую улицу к штабу Одесского военного округа для разоружения офицеров Центральной Рады. Мы и не предполагали, что, кроме выполнения этого боевого задания, нашему отряду придется еще сражаться целых четыре дня на улицах города, главным образом. в районе фабрики и пассажирского вокзала. Активность “табачников” (так называли нас в городе) была известна и нашим врагам. Они поэтому особенно ополчились против нас и наседали на фабрику. В бою с петлюровцами был убит наш товарищ Великий, слесарь мастерских фабрики. Особенно ожесточенно проходила борьба с гайдамаками, засевшими в самом здании вокзала и вокруг него. Красногвардейцам крепко помогли моряки,и совместными силами мы разгромили петлюровцев,которые бросались в рукопашную борьбу у сквера около вокзала. 18-го января 1918 г. борьба в городе закончилась нашей победой, и власть перешла в руки Советов.

Не могу не вспомнить эпизод, происшедший в те дни со мной лично. Продвигаясь вместе с другими красногвардейцами, я проходил мимо дома, в котором жили мои родители. Хотя железные ворота были на замке, я при помощи 2-3-х товарищей пробрался во двор, и мы зашли к моим. Жильцы дома, находившиеся во дворе, сначала испугались, но, узнав меня, успокоились, а моя мать, разрыдавшись у меня на груди, тут же с материнским умилением сказала: “Иди, сынок, продолжай сражаться за то, чтобы и нам хоть немного больше досталось в жизни. Ведь большевики этого хотят, разве не так?” Я крепко поцеловал мою бедную мать за ее добрые слова и ответил ей, что именно этого хотят большевики. И мы поспешили на соединение с нашим отрядом красногвардейцев. 26 июля 1966 г. я слушал передачу по 1-й программе радио. В этой передаче мать героя-революционера на Кубе разрешает сыну идти на сражение за дело социализма и говорит ему: “Иди, сын мой, иди”. От отвечает ей: “Спасибо”. Вот и мне моя мать такое же сказала в январские дни 1918 г., когда мы сражались за социализм - за дело трудового народа.

По окончании уличных боев в городе установилось относительное спокойствие. Завоеванная Советская власть нуждалась в укреплении и на внешнем фронте, ибо против нее ополчились враги. В непосредственной близости к Одессе Бессарабия была захвачена белорумынами в союзе с царским генералом Щербачевым. Он командовал тогда 9-й царской армией,располагавшейся в том районе. Это обстоятельство вызвало необходимость сосредоточить силы красногвардейцев после победы на улицах Одессы на внешнем фронте - у берегов Днестра.

Спустя 5-6 дней многие из одесских красногвардейцев отправились в Тирасполь. В их числе были и наши “табачники”. Не помню, кому принадлежала инициатива организоваться в отряд (ведь Красной Армии еще не было), но мы вошли в этот отряд и дали ему имя героя- большевика Рошаля. Как известно, тов.Рошаль был послан В.И.Лениным на румынский фронт в качестве комиссара Советской России и погиб от руки царского генерала Щербачева. Этот факт и подсказал нам мысль назвать наш отряд именем одного из первых большевистских комиссаров.

В состав отряда помимо нас, рабочих с фабрики Попова (т.т.Прусакова, Шелудко, Зямы Гольдшмидта и автора этих строк), вошли и другие товарищи. Фамилии некоторых из них остались в памяти - это реэмигранты: Мекель, Либерман, Беркович, которые считали себя анархистами, но в формировании отряда принимали организованное участие и были дисциплинированы. Во всяком случае за все время стоянки в Тирасполе не могу припомнить каких-либо анархистских казусов. Возможно, это следует объяснить тем, что нас, большевиков, в отряде было значительно больше, и, кроме того, рядом с нами стоял отряд под командованием тов.Котовского.

Вскоре после формирования мы приняли первый бой с белыми. В этом бою мы потеряли трех человек убитыми и восемь человек ранеными. Среди последних был тов.Беркович, один их анархистов. Он был тяжело ранен и, после того как его вынесли из боя, тут же умер. Почему-то отряд решил хоронить его в Одессе. Должно быть, это решение было принято по инициативе анархистов, так мы думали тогда. Фактически захоронение т.Берковича в Одессе произошло по другой причине. Я это установил, занимаясь в ЦГА Советской Армии. В фонде №14 ед.хранения №29, на стр.30 сохранилась просьба родных В.Берковича перевезти его тело в Одессу. Данное мне поручение - отвезти на автомашине в Одессу труп нашего товарища - было, таким образом, ответом на эту просьбу.

По прибытии обратно в Тирасполь я уже не застал свой отряд, так как все бойцы были направлены в окопы возле села Слободзея. Немедленно туда отправился и я.

Должно быть, в конце марта 1918 г. наши советские отряды начали отступать как из Бессарабии, так и с Украины из-за предательской договоренности Петлюры с вильгельмовской Германией.

В 1971 г. я ехал на автомашине из гор.Дубоссары, где был по приглашению РК КПСС, в Одессу. Дорога шла через Тирасполь. Как Тирасполь, так и дорога от него до Одессы отличались от того, что я видел в 1918 году, как небо от земли. Может быть, о моей поездке из Москвы в Дубоссары в 1971 г. напишу в другой раз. Германо-австрийские полчища начали оккупировать Украину, двигаясь, главным образом, по железнодорожным магистралям. Наши силы были значительно слабее вражеских. На помощь регулярной армии оккупантов пришли и воинские соединения, выступавшие под флагом украинских буржуазных националистов. Несмотря на неравенство сил, мы отступали с боями вглубь Украины и всячески добивались организованности в своих рядах. Это позволило нам добраться до станции Новоукраинка, в шестидесяти километрах от тогдашнего Елисаветграда (ныне Кировограда). Здесь в неравном бою с огромными силами германских войск наш отряд был разбит, и небольшие остатки его рассеялись в разные стороны. Для меня связь с отрядом им.Рошаля после боя под Новоукраинкой прервалась, так как я был в этом бою контужен (последствия контузии ощущаю до сих пор в левой части головы). С большим трудом после долгих переходов из села в село, которые длились полтора-два месяца, добрался я до Одессы. Все это время я неустанно думал о том, как бы найти способ участвовать в борьбе с оккупантами и установившейся под их охраной ненавистной буржуазной властью. Осуществить свою думку, т.е. включиться, наконец, в эту борьбу, мне удалось лишь после того как вновь начал работать на фабрике, с которой добровольно пошел на войну с белорумынами.

Поступить работать обратно на ту фабрику мне было нелегко. Дело в том, что для администрации фабрики, и в первую очередь для директора ее Стрельцова, не прошел незамеченным факт моих выступлений на митингах и собраниях рабочих и работниц в 1917 году. Со времени выступления против меньшевика Сухова все на фабрике знали, что я принадлежу к большевикам. Стрельцов имел все основания желать, чтобы на его фабрике было как можно меньше большевиков, в особенности более или менее активных. Мне он прямо сказал, что фабрика обойдется теми токарями, которые уже имеются, а если понадобится еще токарь высокой квалификации, то найдут другого, не смутьяна-большевика. Я рассказал об этом членам фабричного комитета, который и настоял на зачислении меня на работу. Стрельцов вынужден был дать согласие вновь принять меня на фабрику (подчеркиваю: не восстановить, а вновь принять).

После полугодичного отсутствия мне показалось, что на фабрике произошли огромные перемены. Так и было в действительности. Как до январских (1918 г.) боев за Советскую власть, так и в дни самих боев, активность рабочих и работниц била ключем. Теперь же на фабрике царили гнет и страх, насаждаемые хозяевами фабрики и оккупантами. Большевистские силы были разрознены. Некоторые т.т. большевики были на фронтах (Гольдшмидт З., Шелудко А.). Оставшиеся на фабрике (Соболь, Левин и др.) не были организационно связаны воедино - большевики были, а коллектив отсутствовал. Городское большевистское ядро, должно быть, не смогло еще уделить этому должное внимание.

Глава 8

Восстановление фабричной большевистской организации началось не раньше мая 1918 года. Решающее влияние на эту нашу работу оказали товарищи, приехавшие в Одессу для руководства как городской, так и всей губернской большевистской организацией.

С нашествием австро-венгерских оккупантов большевики были загнаны в подполье. Товарищи Ян Гамарник, Николай Голубенко, Исаак Крицберг, приехавшие из центра, вместе с местными товарищами Ф.Шатан, Н.Соболем, Ф.Тейтельбаум и другими сделали все возможное, чтобы вновь наш фабричный комитет стал активным большевистским ядром всей городской организации, каковым он был до победы контрреволюции при помощи германских штыков. Мы связались с товарищами по партии, работавшими на других предприятиях города. В их числе были В.Бессонов - от железнодорожников, Роза Черная (Фельдман) - от швейников, Д.Хаскин - от деревообделочников - и другие. Эта связь помогала нам всем,так как от взаимной информации о том, как ведется работа по сплочению рабочих масс для восстановления Советской власти и для повседневной работы при режиме, установленном оккупантами и их “подшефными” украинскими правителями, всякими Скоропадскими и Петлюрами.

Повседневная борьба рабочих против фабрикантов и заводчиков велась испытанным путем - забастовками. Для руководства стачками рабочие обращались не столько в профессио-нальную организацию Одессы - “центропроф”, сколько в большевистские партийные комитеты, к которым находили путь, хотя они были в подполье.Объяснялось это тем, что в “центропрофе” засели меньшевики и эсеры, которые не поддерживали классовую борьбу и солидарность рабочих, а наоборот, препятствовали этой борьбе. Автору этих строк, как члену городского комитета большевиков, довелось принять участие в организации связи между железнодорожниками Одессы и Киева. Эта работа мне была поручена Одесской большевистской организацией. Мне пришлось поехать в Киев. Получив явку от т.Гамарника к тов.Ст.Косиору (секретарю подполья ЦК КП(б)У)1, я сообщил последнему, что мне надо передать киевским железнодорожникам о положении дел в Одесском ж.д.узле. Тов.Косиор назвал место, где я могу встретиться для этого с тов.Гордеевым-Матвеевым. Где-то в Святошине на даче я встретил этого товарища. Не знал я тогда, что “дачник” являлся представителем всех стачечных комитетов жел.дорог Украины. Об этом мне сказал спустя много лет В.М.Бессонов (руководитель Одесской ж.д.большевистской организации, а затем, при Советской власти, секретарь Одесского окружного комитета КПБ(У). По возвращении из Киева я доложил о том, что выполнил поручение, т.е. был у секрета-ря ЦК и по его указанию связался со стачкомом украинских железнодорожников. Не помню, как Одесский горком партии реагировал на это мое сообщение. Мне пришлось также сообщить горкому, что в Киеве я встретил члена одесской партийной организации товарища Рахиль Гольдштейн. Надобность в этом моем сообщении была та, что тов.Гольдштейн спросила меня, не знаю ли я явку к тов.Косиору. Я ей ответил, что не знаю (хотя был на этой явке, даже помню до сих пор, что помещалась она на Трехсвятительской улице). Считал и теперь считаю, что поступил правильно.2 Горком партии одобрил мой “обман”. Тов.Р.Гольдштейн потом сама, когда вернулась в Одессу, признала, что я поступил правильно.

Подпольная работа большевиков была очень сложна. События, как большие, так и малые, происходили каждодневно. В ходе этих событий мы взрослели и мужали. Не могу не включить в эти записки еще одно “событие” из практики рядового большевика-подпольщика. В том же 1918 году (что-нибудь в августе) Одесский губернский комитет партии счел нужным послать меня в гор.Херсон для передачи Херсонскому комитету большевиков крупной суммы денег. Мне никогда не было в тягость партийное поручение. В данном случае поездка была значительно опаснее поездки в Киев. Ведь со мною была крупная сумма денег, да и паспорт чужой. Мне дали такой паспорт, который подходил бы человеку, у которого могут быть большие суммы денег (мне тогда шел только 23-й год). Я приехал в Херсон и тут же отправился на явку. Все было аккуратно условлено, и за какие-нибудь 2-3 часа задание было выполнено: я передал посланную сумму молодому человеку по имени Самуил или Израиль. (Товарищи из Херсона, с которыми я иногда встречаюсь на собраниях литературных объединений Украины, говорили мне, что знают о факте передачи тогда денег из Одессы.) Мне предстояло переночевать в Херсоне, и я отправился искать гостинцу. Город я немного знал по 1913 году, когда работал на заводе Вадона. Получив место в гости-нице, я оставил свой чемоданчик (теперь пустой, в нем раньше лежали деньги) и отправился в город. Вечером я пошел в какой-то театр. Придя из театра, собирался лечь спать, но не тут-то было. В дверь постучали, и в номер вошли полицейские с погонами Украинской вахты в сопровождении администратора гостиницы, в руках которого был “мой” паспорт.Представители властей обратились ко мне: “Господин Гринберг (так значилась по паспорту “моя” фамилия), мы должны сделать у вас обыск. Вот основание для этого”. И предъявили мне ордер. С повадками господ из Украинской вахты я был достаточно знаком к этому времени по их бесчинствам в Одессе. Мне понадобилось немало хладнокровия, чтобы вежливо им ответить, что не смею противиться требованиям властей города, в котором буду жить и учиться в открывающемся здесь политехникуме. На эти мои слова последовал вопрос: “Разве вы для этого приехали в Херсон?” Исключительная предусмотрительность одесских товарищей, командировавших меня, пригодилась здесь замечательно. Помимо паспорта на имя мещанина гор.Екатеринослава, который был мне вручен, они предложили мне написать при них заявление дирекции политехникума с просьбой принять меня студентом. И вот, вместо ответа на вопрос полицейских, я вынул из кармана это заявление и показал им. По лицам господ полицейских я решил, что это написанное заявление возымело положительное действие, но... к обыску они приступили. Перерыли всю постель. Ничего не найдя, они начали особенно тщательно рыться в чемодане, хотя он был пустой, если не считать полотенца, металлической мыльницы и пары белья. Особенно долго они держали металлическую коробочку. Несколько раз взвесив ее в руках, они, наконец, решили открыть ее, но обнаружили лишь обыкновенное мыло. После чего последовал вопрос: “Где ваши деньги?” Я вынул из кармана бумажник, в котором было 70 рублей - 50 рублей в купюре украинских карбованцев и 20-рублевая “керенка”. И опять последовал вопрос: “Как же вы собираетесь с такими малыми деньгами обосноваться студентом?” На этот вопрос я им сказал, что мой отец в Екатеринославе имеет достаточно солидное предприятие, дающее ему такой доход, который позволяет посылать своему сыну сколько ему понадобится для самостоятельной жизни студента. Вряд ли эта моя тирада полностью их успокоила, но они меня не арестовали, а забрали с собой у администратора мой паспорт и велели мне с утра придти за ним в управление вахты. Все это длилось не менее двух часов. Было уже заполночь. Непрошеные гости ушли, но спать я уже не мог.Нечего говорить, что с наступлением утра я отправился не за паспортом, а на пристань, чтобы узнать, какое суденышко в ближайшие не часы, но минуты, уходит из Херсона. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы не попасть в лапы державной вахты. В то же утро мне удалось за мои 50 карбованцев уплыть на каком-то катере в Николаев. Через два дня я вернулся в Одессу без паспорта и даже без чемоданчика.

Рассказал я все эти приключения тов.Голубенко. Выслушав меня, он только и сказал, что благо я догадался деньги отдать по назначению до того, как поселился в гостинице. Что касается паспорта с вымышленной фамилией Гринберг, то пусть державная вахта ищет такого в Екатеринославе. Различные формы гражданской войны в то время давали о себе знать ежечасно. Для нас, большевиков, в том числе и для рядовых, участие в этой войне было необходимо, как свежий воздух. Наша большевистская работа не всегда проходила гладко. Кроме преследований со стороны властей и оккупантов, возникали трудности, проистекавшие от недостаточной стойкости и сознательности даже тех людей, которые считали себя большевиками. Когда наша большевистская фракция фабрики узнала, что партия приняла новое название - вместо РСДРП(б), стала называться РКП(б),- среди нас нашелся человек, который заявил, что не согласен считать себя коммунистом. Это был С.Штеренберг. Все наши попытки разъяснить ему политиче-ский смысл переименования партии, а именно: что тем самым мы рвем с социал-демократами, которые предавали революцию, - не привели ни к чему. Мы его исключили из партии. В подполье исключение из партии - редкий случай, но вскоре мы получили подтверждение правильности нашего решения. Штеренберг показал, на что способен,- он убежал в боярскую Румынию.

До октября 1918 года наша подпольная партийная организация продолжала работать. Эта работы принимала разные формы. Например, автору этих строк поручалось получать листовки от т.Агаларова, руководителя Пересыпска, района города1 , посещать подпольные явки для получения тех или других заданий. На явках на Базарной улице, на Греческой ул. (в молоной) и других нас систематически инструктировали т.т.Гамарник, Голубенко и информировали о положении дел во всей городской и губернской организации. К этому времени, кроме нас, большевиков, в подпольную работу был вовлечен ряд молодых рабочих и работниц (т.т.С.Вольман, Л.Петренко). На городской партконференции, состоявшейся в сентябре, наши делегаты имели воз-можность подробно разобраться в “текущем моменте”. Доклад сделал Ян Борисович Гамарник. Поскольку фабрика была центром подпольной работы, из состава фабричной организации были избраны в горком два делегата (тов.Соболь Н. и я).

Наладившаяся работа была прервана в октябре.Должно быть, в нашу организацию проник провокатор.Это дало возможность оккупационным войскам выследить выход из подпольной явки и по дороге к фабрике арестовать наших товарищей. Мне посчастливилось убежать от полицейских, а т.т.Соболь и М.Левин были захвачены и посажены в тюрьму. В донесениях от 30 октября №№ 929,930 градоначальнику г.Одессы кто-то сообщал: “Арест ревкома фабрики Попова: Соболь, Хорец, Куперман, Фрадкин. Конспиративная квартира по Базарной ул. №50 кв.22 у Волкенштейн, Шубат. Секретарь Красного креста -Тейтельбаум, Оксман, Винокуров-фамилии членов ревкома”. Такое донесение, хоть оно и было путанным, должно было успокоить градоначальнка. Многие из перечисленных вовсе не были арестованы, в том числе и Оксман, т.е.я, да и ревкома на фабрике не было, но все же этот документ свидетельствует, что в наши ряды втерся какой-то провокатор. Должно быть, такое же предположение было у тов.Янковской, ибо ничем другим не могу объяснить ее запрет мне являться на фабрику. Это было вечером того дня, когда арестовали Соболя и Левина. Я пришел к ней для получения директив, как к работнику, присланному из Москвы. Она сказала мне, что на фабрику уже нагрянула полиция и что мне в Одесской партийной организации оставаться нельзя. Поэтому предложила отправиться в распоряжение ЦК партии Украины. Узнав от нее адрес явки, я в тот же вечер уехал в Киев и, получив направление для подпольной работы в г.Васильков, отправился туда.

Глава 9

Характер работы был здесь такой же, как и в подполье Одессы, разница была та, что не приходилось работать одновременно у станка, как это было в Одессе. Здесь, в Василькове,мне довелось быть, что называется, в роли профессионального революционера. Эти слова несколько громко звучат, да и не подходят для человека, который в действительности все время был рядовым, но все-таки мне была поставлена задача руководить подпольной работой. Не берусь судить, насколько я хорошо справлялся со своей новой ролью,но,видимо,был приемлем.Знакомясь с положением дел у нас в Василькове,представитель ЦК партии Украины тов.А.С.Бубнов предложил: “так держать”. Запомнилось еще одно его выражение: “Семен, знай, что если будут щи да каша, то и Украина будет наша”. Его бодрящее указание мы, состав подпольного ревкома, приняли как директиву. Помимо меня, в составе ревкома были тов.Лобанюк, рабочий крупнейшего предприятия Василькова - кожевенного завода, тов.Соломко, который был душой крестьянских масс вокруг города. Многие из крестьян состояли в партизанских отрядах.Кроме того, в ревком входили два брата по фамилии Фанштейн, работавшие в мелких кожевенных мастерских.К сожалению,об участи этих четырех подпольщиков мне ничего не известно.Могу написать лишь о тов.Рахмане Д.А., который в то время был связан с нашей подпольной организацией, что он и теперь здравствует, живет в Москве, занимается научной работой,являясь кандидатом или доктором исторических наук. В Василькове он проживал не постоянно, а время от времени наезжал из Киева. Здесь, как и в Одессе, наша работа заключалась в том, что мы сколачивали вокруг нас рабочих (а тов.Соломко крестьян). На заседаниях информировали друг друга о ходе этой рабо-ты. Обманутое население все больше и больше убеждалось в том, что пришедший к власти Петлюра ничем не отличается от гетмана Скоропадского.Революция в Германии в ноябре 1918 года лишила Скоропадского помощи, и первые недели после падения гетманщины Центральная Рада, банда Петлюры, делала вид, что облегчит положение терроризованного населения Украины. На самом деле никакого облегчения не наступило. Наоборот, террор и преследование недовольных усилились. Погромы в городах, в том числе и в Василькове, ограбление крестьян в деревне были основной формой деятельности правительства Центральной Рады. Приказ петлюровского режима, требовавший сдавать николаевские деньги, взамен которых выдавали петлюровские “карбованцы”, переполнил чашу терпения. Начались стихийные выступления кре-стьян против этого приказа. В возникшей обстановке наша задача заключалась в том, чтобы не дать потопить в крови крестьянские массы. Наши силы были недостаточны, чтобы дать достойный отпор петлюровским войскам. Мы располагали надежными данными о том, что в помощь многострадальной Украине двигается Красная Армия. Но она была еще вдалеке от Киева, и только в январе 1919 года красные войска приблизились к столице Украины Киеву. Это дало нам возможность активизировать нашу борьбу. Во время пребывания у нас тов.Бубнова было условлено, что как то-лько наступит время подготовки к освобождению Киева силами Красной Армии, мы в Василькове, как в ближайшем тылу Киева, поднимем восстание. К этому времени к нам прибыл из Киева тов.Федоров Н.Н., который должен был, как военный человек, руководить восстанием. Что-нибудь в 20-х числах января по сигналу ревкома мы захватили город. Главной силой были рабочие упомянутого кожевенного завода во главе с тов.Лоботросом. Из ближайших деревень во главе с тов.Соломко пришли партизаны-крестьяне. Вместе с другой частью восставших, небольшой группой городского населения, нас было не более 200 человек.Петлюровский гарнизон в городе был намного больше,но,деморализованный внезапностью нашего восстания, разбежался в разные стороны. Все это стало быстро известно петлюровскому военному начальству, сконцентрированному в районе самого Киева. Оттуда нахлынуло на нас не менее двух полков хорошо вооруженных солдат-петлюровцев.Никакой наш энтузиазм не мог помочь устоять перед этой лавиной, и мы отступили, захватив все николаевские деньги из казначейства, где они были собраны по приказу, о котором упоминалось выше.Тов.Федоров Николай Николаевич говорил нам, отступавшим (нас осталось 80 человек, из них 60 с завода), что когда его посылали к нам для руководства восстанием, то предупредили, что восстание это рассчитано лишь на то, чтобы оттянуть из Киева петлюровские войска. Эту задачу восстание выполнило, и красным войскам, подступавшим к Киеву, не пришлось бороться против двух полков, которые были отправлены на подмогу Васильковскому гарнизону. 4 февраля 1919 года Киев был освобожден Красной Армией. 5 февраля наш отряд во главе с ревкомом, в состав которого теперь входил и тов.Федоров Н.Н., пришли в этот освобожденный город и сдали наши трофеи - николаевские денежные знаки на сумму 80000 рублей. Теперь не знаю, какова была их действительная ценность для советского казначейства. В Киеве я задержался недолго,так как продолжал числиться председателем Васильковского подпольного ревкома, но вернулся туда как председатель легального революционного комитета, осуществлявшего Советскую власть во всем Васильковском уезде. К этому времени в Василькове были расквартированы Богущанский и Таращанский полки Красной Армии. К заботам об установлении советских порядков в городе прибавились заботы об этих полках. В истории Гражданской войны на Украине немало сообщается о разных перипетиях, имевших место в тех воинских соединениях, куда влились элементы из петлюровских и махновских отрядов. В упомянутых полках таких элементов было очень много. Не стану касаться этих перипетий. Тут необходим дополнительный материал, каковым я не располагаю, а в памяти моей из того, что сам наблюдал, сохранилось немного. Помню лишь, что эти полки между собой враждовали, и стоило немало трудов, чтобы прекратить эту вражду. Большую работу в этом направлении проделал Николай Николаевич Федоров. Он безусловно был опытнее меня, и поэтому был избран председателем уездного исполнительного комитета, а я, по сдаче дел,прибыл в Киев,где получил назначение начальником Политпросвета Уманского военкомата Шла ожесточенная гражданская война. Ехать из одного уезда в другой даже в пределах одной губернии было не так-то безопасно. И в данном случае, когда в Киеве скомплектовался состав Уманского военкомата во главе с его начальником тов.Вулем и мы отправились по железной дороге к месту службы, по пути всем нам доводилось неоднократно вступать в бои с петлюровскими бандами. Они шныряли по Украине и “творили” свои зверские дела. Мне не забыть жуткую картину, которую мы увидели на станции Христиновка. Когда мы вышли во время остановки поезда, на перроне валялись трупы красноармейцев,среди них - один с вырезанным языком, положенным возле трупа. Ужас этого зрелища неописуем. Все мы горели злобой за это зверство, учиненное над красным воином. Наш начальник тов.Вуль распорядился отцепить вагон и всему составу уездного военкомата (Христиновка территориально входила в Уманский уезд) остаться на станции и выследить этих зверюг-петлюровцев. Прежде всего мы убрали убитых и изуродованных красноармейцев и похоронили их в одной братской могиле. Суток двое стоял наш вагон на одном из вспомогательных путей возле этой станции. Забыл, по какой причине я отлучился на вокзал, но запомнил случай, который произошел, когда возвращался в наш вагон. По дороге меня остановил человек в бекеше и начальническим тоном спросил: “Ты кто такой?” Подобный вопрос был тогда уместен, так как обыкновенные солдатские шинели, в какой я был одет, носили воины всяких армий. Может быть, я должен был уклониться от ответа незнакомому человеку, да еще в командирской одежде, т.е.в бекеше, но я не уклонился, а выпалил: “Политбоец Красной Армии”. Человек этот опешил, но улыбнулся моей откровенности и тут же спросил, не знаю ли я, где стоит вагон, в котором находится состав Уманского военкомата. Я сказал, что направляюсь в этот вагон, и мы вдвоем пошли через жел.дор.пути. В вагоне этот “командир” поздоровался с начальником военкомата так, словно они были близкие приятели. Этот факт почему-то меня успокоил, и я занял место на одной из полок вагона. Когда через несколько часов вагон был прицеплен к какому-то поезду и мы отбыли со станции, уже в пути человек в бекеше подошел ко мне вместе с тов.Вулем, которому он рассказал, как я себя отрекомендовал “политбойцом Красной Армии”. Мой настоящий начальник не сделал мне замечания за допущенную откровенность с незнакомым человеком, да еще в такой обстановке, а незнакомец, который на этот раз назвал себя, обратил внимание на неточный мой ответ, ибо в действительности я был начальником политпросвета военкомата, как он это узнал от тов.Вуля. Мне легко было отпарировать.Я сказал ему, что любой начальник в Красной Армии, в особенности, если он большевик, должен считать себя политбойцом. По-моему, это удовлетворило и тов.Вуля, и моего нового знакомого, который оказался известным тогда на Украине большевиком - Иваном Куликом. Мне неизвестна дальнейшая судьба Ивана Кулика, но участь тов.Вуля известна. Во время свирепейшего террора против большевиков, террора, проводимого Сталиным, товарищ Вуль был уничтожен в Москве, где он был начальником Московской милиции. Вот возникшие мимоходом в памяти сухие факты, из которых сочатся слезы и кровь.

Глава 10

Постановление № 198 от 3 мая 1919г. Политотдела Реввоенсовета 3-й Украинской Советской Красной Армии1 внесло в мои пути-дороги такой перекресток, о котором я должен рассказать в своих записках. Дело в том, что на основании этого постановления я был назначен политическим комиссаром авиационного отряда, и, таким образом, из сугубо сухопутного политбойца стал воздухоплавательным политбойцом. Подчас какой-то перекресток на человеческом пути оставляет такое множество воспоминаний, какое не оставляет и длинная дорога. В данном случае, от этого моего перекрестка, сохранились даже и архивные документы, и следы в печа-ти. Не могу не рассказать о нем и на этих страницах. Не прошла и неделя со дня назначения меня комиссаром 2-го авиаотряда 3-го авиадивизиона как меня вызвали в губернский комитет большевиков к тов.Гамарнику Я.Б. На мой во-прос, зачем я вызван в губком, тов.Ян (так мы, работники партии, называли Гамарника), он, вместо ответа, предложил мне сесть. Затем поинтересовался, как и на какой работе я провел почти целый год, после того, как он в 1918 году уехал из Одессы на 2-й съезд Коммунистиче-ской партии Украины. Подробности были излишни, и поэтому после моего краткого сообщения, где я был и что делал этот год, он сообщил мне причину вызова. Она заключалась в том, что нужно было организовать доставку листовок на французском языке солдатам французской армии. Как известно, после того как немецкие оккупанты после революции в ноябре 1918 г. в Германии убрались восвояси, на Украину послали свои войска капиталисты Франции. Изгнанные Красной Армией из Одессы, французские части расположились поблизости - в Бессарабии. Туда надо было доставить, т.е. сбросить, эти листовки. По правде говоря, теперь мне трудно понять, как я взялся выполнить это поручение. Конкретного инструктажа я не получил ни от тов.Гамарника, ни от сидевшего у него человека, которым, как я потом узнал, был известный французский коммунист тов.Садуль. Помню лишь, что тов.Гамарник сказал мне: “Иди к себе в летный дивизион, и там решишь, как это поручение выполнить”. Он еще приободрил меня, сказав тов.Садулю, что знает меня с 1918 г. Трудность заключалась в том, что летный состав состоял из людей, еще не показавших свою верность Советской власти. Начальник дивизиона, как громко назывался этот небольшой воздухоплавательный отряд,незадолго до того был освобожден из заключения.Среди летчиков не было ни одного члена партии. Правда, существовала коллективная форма ответственности - круговая порука, но и это обстоятельство не внушало мне уверенности, что можно с кем-то от-править листовки - и они попадут по назначению.Выход из положения я нашел в том,что решил сам полететь и разбросать листовки над занятой неприятелем территорией. Начальник отряда скептически, даже с явной насмешкой, отнесся к моему решению. Пожалуй, у него были для этого основания: ведь до этого я никогда не подымался в воздух. Однако это не остановило меня. Про себя я решил, что если летчик приземлится в расположении вражеских войск, то я успею пристрелить его и себя. На деле оказалось, что мои опасения были напрасны и предусмотренный план не пришлось приводить в исполнение. Листовки были мною сброшены по адресу (полученная в процессе бросания небольшая травма правой руки зажила и почти незаметна). Летчик тов.Паниоти по возвращении на одесский аэродром объяснил мне, почему получилась травма. Он вскоре стал сочувствующим большевикам. (Почему-то в истории КПСС отсутствует упоминание о том, что были сочувствующие, как ближайшие к нашей партии люди, хотя еще не кандидаты в члены партии.)

Мне думается, будет справедливо сказать, что этим небольшим делом, выполненным по заданию губернского комитета большевиков, мы с летчиком способствовали тому, чтобы “отнять” у французских империалистов какое-то количество солдат - тех, которые смогли прочитать наши листовки.

В.И.Ленин говорил, что самую большую победу над империалистической антантой мы одержали тем, что “ отня-ли у нее солдат” (см.Сочинения В.И.Ленина, том 30, стр.189,4-ое издание). Ведь этих солдат антанты, и в особенности солдат французской армии, всячески обманывали тем, что внушали им, будто они привезены на Украину, чтобы освободить население от “большевистских варваров”.В наших листовках эта ложь разоблачалась и указывалась действительная цель, которую преследовали империалисты, а цель эту очень четко и предельно ясно В.И.Ленин изложил в своей речи 4 сентября 1919 г. в Московском Совете рабочих и крестьянских депутатов. Содержание наших листовок популяризиро-вало речь нашего бессмертного вождя. Считаю, что меня постигла большая удача от перекрестка, приведшего меня на службу в авиации, так как благодаря этому я участвовал в деле отнятия солдат у Антанты. После возвращения с полета я доложил на заседании Губкома о том, как происходил процесс сбрасывания листовок. Закончив информацию, я собрался идти к себе в отряд, но мне предложили остаться, и я остался. Обсуждалось положение в Губчека в связи с болезнью секретаря тов.Михаила. Кто-то предложил рекомендовать меня на работу вместо Михаила. Эта рекомендация была принята без учета того, что я был на военной службе. Присутствовавший Окружной военный комиссар тов.Краевский не возражал (а он по существу был моим начальником). Таким образом, из военного работника я стал чекистом. На этом же заседании, где председательствовала секретарь Губкома партии тов.Елена Соколовская1, было принято решение, чтобы я подписывался фамилией Величко. Не беру на себя право судить, насколько такая перемена фамилии была правильна, но губком, вероятно. учитывал, что под решениями Губчека еврейская фамилия Оксман, какая у меня была по отцу, не совсем удобна. Ведь и председатель Губчека тов.Саджай (грузин) подписывался фамилией Калиниченко. Сложный и тяжкий период был тогда в Одессе. Белогвардейские силы,как за пределами города, так и в самом городе, активизировались. Известное восстание немецких кулаков недалеко от Одессы показало, что надо быть всегда начеку. Под руководством губкома партии горо-дской комитет партии мобилизовал все свои силы на борьбу с этим восстанием. В боях за его подавление геройски погиб мой младший брат.2 Очень деятельное и активное участие в мобилизации принял руководитель городского комитета тов.Соболь Н.Л.3 (членом этого комитета тогда был и я). Работа чрезвычайной комиссии в этой обстановке была напряженной. Наряду с мерами по обезвреживанию контрреволюционеров в порядке красного террора (см. одесскую газету “Знамя борьбы” от 5 июля 1919 г.), надо было участвовать в формировании военных частей, отправлявшихся на фронт (см. ту же газету от 11 июля 1919 г.) Кроме того, Губернский исполнительный комитет Советов рабочих депутатов обязал представителей Губчека работать в составе специально образованной комиссии под председательством председателя Губисполкома тов.Ивана Клименко, имевшей своей задачей освобождать из мест заключения необоснованно арестованных (см. ту же газету от 27 июня 1919 г.,номера названной газеты имеются в ИМЭЛе). Тов.Клименко, несмотря на свою большую занятость, уделял этой комиссии очень мно-го времени и внимания. Мне, как члену комиссии, он неустанно доказывал, и убедил меня в том, что, принимая суровые меры против вражеских элементов, мы, как представители диктатуры пролетариата, одновременно должны быть максимально гуманны к неправильно и случайно арестованным, ибо, как говорил тов.Клименко, Советская власть - самая гуманная власть на земном шаре. Масштабами всего земного шара мы, большевики, тогда главным образом и мыслили. Наша комиссия по разгрузке тюрьмы каждый день обходила ее камеры и тут же реша-ла, кого из заключенных выпустить. Не забуду, как в один из этих дней начальник тюрьмы привел нас в камеру, в которой сидел белый генерал Эбелов. Он до Советской власти командовал Одесским военным округом. Войдя в камеру, мы были поражены ее видом, так как увидели об-становку, которая никак не походила на тюремную камеру. Койка была застелена домашним одеялом и подушкой с накидкой, на столике стояла ваза с цветами, окошко было занавешено белоснежной занавеской. Сам генерал Эбелов был одет с иголочки, в штатском хорошо отгла-женном костюме, а “параша” была так замаскирована, что оказалась совсем не заметна. Нечего говорить, что не такие арестанты нас интересовали. Об освобождении таких не могло быть и речи, и мы сразу же пошли по другим камерам. По дороге сам тов.Клименко спросил у началь-ника тюрьмы (к сожалению, не помню его фамилию), не слишком ли “гуманно” относятся к белому генералу? Признаюсь, я тогда считал и теперь считаю, что начальник тюрьмы должен был не так держать этого контрреволюционера. С полного согласия всей комиссии в эту камеру был переселен один красноармеец, которого мы застали в карцере на голом полу. Освободить этого красноармейца мы не могли сразу, так как нужно было выяснить некоторые данные о нем в его воинской части. Генерал Эбелов в тот же день был препровожден в камеру Чрезвычайной Ко-миссии на Екатерининской площади (так называлась внутренняя тюрьма). Года через полтора, т.е. в декабре 1920 года, когда мы с тов.Клименко вместе ехали в Москву на 8-й Съезд Советов от Одесской губернии, мы часто вспоминали это “переселение” и считали, что оно было вполне гуманным, если по-большевистски понимать гуманность. В конце июля или начале августа 1919 г.мое секретарство в Губчека кончилось.Это произошло в связи с тем, что в Одессу из Москвы приехала Комиссия ВЧК во главе с т.Редэнсом, который счел нужным, чтобы секретарем был назначен другой. Тов.Редэнс не думал, что этот другой, по имени Веняжин, окажется предателем. Должно быть, Одесский губком партии не возражал, и я был направлен в распоряжение Одесского военного округа. Комиссар Одесского военного округа тов.Краевский1 назначил меня в артиллерийское управление округа. Здесь, на должности помощника военкома, я пробыл до эвакуации нашими войсками Одессы из-за нападения на нас белогвардейской армии Деникина. 23 августа 1919 года наши войска вынуждены были оставить Одессу. В районе г.Балты воинская часть, с которой я отступал, была рассеяна превосходящими силами белогвардейцев. Обстановка, сложившаяся тогда в тех местах, известна из истории Гражданской войны. Кроме деникинских орд, бушевали, в особенности в провинции, петлюровские банды. Было немало случаев, когда жертвами оказывались люди, прибывшие откуда-либо в данную местность. Ждать случая установления связи с местными большевиками - это значило на неопределенное время остаться в этой местности. Мне было известно, что в Одессе остались товарищи для ведения подпольной большевистской борьбы в тылу у деникинцев. С некоторыми из них я был знаком. Исходя из этого я решил каким угодно способом, главным образом пешим ходом, добраться до Одессы. Это мне удалось, и где-то в середине сентября я пришел в Одессу со стороны Николаевской дороги. Здесь, в большом городе, не сразу окажешься предметом внимания людей. Кроме того, я решил до времени не выходить из квартиры брата, которая, кстати, находилась в погребе (в Овчинниковском переулке). На второй или третий день я дал знать о своем нахождении в Одессе работнику подпольного большевистского Красного Креста тов.Соне Котляр. Мы знали друг друга много лет и, конечно, доверяли друг другу. Она, в свою очередь, поставила в известность о месте моего нахождения подпольный комитет партии. Так была установлена связь со мною, и были приняты меры к тому, чтобы использовать меня для подпольной работы. К этому я и стремился, когда решил отправиться в Одессу. Еще несколько дней спустя Котляр передала, что меня ждут на явку, помещавшуюся на Колонтаевской улице (ныне ул.Дзержинского). Придя туда в вечернюю пору, я встретился с тов.Р.Лучанской, секретарем подпольного горкома партии.2 Она спросила, согласен ли я поехать в Елисаветград для работы в подполье. Я тут же изъявил полное согласие, ибо о работе в Одессе и думать нельзя было. Ведь моя фамилия значилась под публиковавшимися решениями одесской Губчека. Я просил как можно скорее организовать отправку меня для работы.Долгое пребывание в Одессе было очень опасно, да и безделие тяготило меня основательно. Если к этому прибавить,что нахождение у брата представляло большую опасность для него и его семьи, то все это вместе настоятельно диктовало необходимость скорого принятия решения о моем отъезде. Тов.Лучанская согласилась с моими доводами, но все же окончательное решение состоялось лишь через месяц.3 Получив “мандат”, написанный на хлопчатобумажной материи, и явку в Елисаветграде, а также другие руководящие указания (не ехать в поезде, надеть шляпу и проч.), я извозчиком доехал до места, где меня ожидала подвода. Таким образом Одесский Губком большевиков отправлял в подполье своих уполномоченных на места (см. книгу “Из истории Одесской боль-шевистской организации”, стр.224). Подводе надлежало двигаться до Елисаветграда гужем, т.е. запряженной лошадьми.

Глава 11

Первая остановка для отдыха лошади была после того, как проехали Пересыпь (район г.Одессы). Мне никогда не забыть зрелища, увиденного на площади между Московской улицей и Балтской дорогой. На столбах висели четверо людей - жертвы деникинского террора, учинен-ного белогвардейцами в Одессе. Если эти повешенные и не были активными работниками ни нашей партии, ни Советской власти, то они при гибели поняли, что являются жертвами белого террора. Такие факты зверского террора имели место в практике врагов революции. На после-дующих страницах будет приведен факт, имевший место в Елисаветграде, где было повешено 18 человек. Здесь мне хочется отметить, что вскоре после моего отправления из Одессы на фабрике Попова, где я работал в 1917 и 1918 гг, был произведен тщательный обыск. Приведу сообщение об этом нашей подпольной газеты “Коммунист” в № 139 за ноябрь 1919 г.: “На фабрике Попова был произведен недавно тщательный обыск. Искали подпольную газету. “Коммуниста” не нашли, но без добычи не вернулись: торжественно унесли с собой несколько номеров “Борьбы”. Добровольцами арестован один беспартийный рабочий - однофамилец Величко, члена нашей партии” (см. эту газету в ИМЭЛ).Этот мой однофамилец был зверски избит и после долгого пребывания в тюрьме освобожден, так как сумел доказать, что он член Союза русского на-рода. Он обещал белогвардейцам, что если ему когда-нибудь удастся встретить меня, то он с лихвой отплатит мне за свои муки. Но ему не удалось меня встретить. Вернусь к моему путешествию из Одессы в Елисаветград, к месту третьего подполья (если не считать царского). Длилась эта езда на подводе шесть суток. Передвижение по бездорожью, при всем желании хозяина лошади поскорее избавиться от такого пассажира, было очень утомительно не только для меня и возчика, но и для лошадей. Наконец, к вечеру какого-то оно кончилось для лошадей и хозяина, но не для меня. Доехав до села Новоукраинка (оно находится в 60 верстах от Елисаветграда), хозяин отказался продолжать путь до заранее усло-вленного места. Все мои уговоры не подействовали, и ответ был краткий: “Не хочу гробить лошадей”. Мне ничего не оставалось, как убраться с постоялого двора, где остановился мой транспорт, да убраться подальше, чтобы возчик не узнал, где я. Теперь не помню, куда именно я пошел. Мои попытки нанять другую подводу оказались безуспешными. Никто из извозчиков не захотел в ту слякотную осеннюю пору проделать путь в 60 верст. Сочтя себя вынужденным нарушить данное мне в Одессе указание не ехать поездом, я отправился на вокзал. Я исходил из того, что путь в 60 верст по железной дороге займет немного времени. В тот же вечер отправлялся поезд в Елисаветград. С купленным ж.д.билетом мне удалось забраться лишь в товарный вагон. Весь пассажирский поезд имел в своем составе 2-3 пассажирских вагона, которые были заняты офицерами деникинской армии и какими-то расфуфыренными женщинами. В этом товарном вагоне было много солдат-казаков. Была в нем и штатская публика. Поперек вагона, вероятно, на высоте полуметра, лежали доски, на одной из которых я нашел себе место. В вагоне не было никакого освещения. Лишь через настежь открытые двери проникал тусклый свет станции. Отсутствие света я даже счел для себя положительным фактом. Однако этот факт повлек за собой для многих штатских пассажиров не одни лишь слезы, но и немало крови. Поезд должен был отправиться в 10 часов вечера. После 2-го звонка (тогда поезда отправлялись после третьего звонка) среди едущих наступила полная тишина. В этой долгож-данной тишине вдруг раздался громовой голос: “Жиды, выходи из вагона, а то на ходу выбросим”. Создался невообразимый переполох. В темноте множество людей с мешками и чемоданами бросились к открытой двери. Это дикое зрелище сопровождалось хохотом и ликованием, в особенности со стороны солдат и казаков. Передо мною мгновенно возник вопрос: как мне поступить?. И мгновенно я ответил себе: сидеть и не двигаться с места. Очутиться среди этих ударившихся в бегство людей, имея зашитый мандат, обязывающий меня приступить к подпольной работе, значило бы на неопределенный срок оттянуть время начала работы. Представить себе мое тогдашнее самочувствие не так-то легко. Теперь, спустя 45 лет, когда из 23-хлетнего юноши я стал человеком почти преклонного возраста, стариком, могу ут-верждать, что руководствовался тогда лишь одним стремлением - выполнить большевистское поручение. Вдобавок я рассчитывал в ближайшие 2-3 часа прибыть в Елисаветград. Но не тут-то было.После третьего звонка поезд почему-то не отправился. Лишь когда наступила полночь, поезд, наконец, тронулся. Я пишу тронулся, потому что спустя каких-нибудь 20-30 минут он ос-тановился не у железнодорожной станции, а в поле. Стояли довольно долго. Вдруг раздвину-лась дверь, в вагон взобрался человек в ж.д.форме и заявил: “Если хотите ехать, то помогите погрузить топливо для паровоза”. Большинство пассажиров этого “комфортабельного” вагона слезли и пошли грузить. Я был в их числе. В течение примерно часа тендер паровоза был загружен дровами, и поезд опять тронулся. Все взобравшиеся обратно в вагон были уверены, что теперь топлива хватит и поезд уже не остановится в поле. Но, увы, таких остановок было еще несколько по неизвестным причинам. Прошла целая ночь, а до Елисаветграда мы так и не добрались. Наступление светлого дня меня не радовало, но все обошлось благополучно. Совместная погрузка топлива, да и разговоры с моими соседями по вагону, как-то способствовали тому,что моя еврейская наружность не была никем замечена,но на сердце у меня было неспокойно. К полудню поезд опять остановился из-за отсутствия топлива, и опять железнодорожник появился в вагоне с просьбой погрузить таковое (так деникинские власти налаживали транспорт). На этот раз мы бросали в тендер вместе с дровами и шпалы, лежавшие на рельсах. Эта остановка была в каких-нибудь 15-20 верстах от Елисаветграда. Наконец, уже в сумерки поезд доехал до долгожданного места. Почти сутки мы ехали 60 верст. Таким достижением могли хвас-тать “борцы за единую неделимую Россию”. Мой небольшой чемодан привлек к себе внимание одного из этих блюстителей порядка. Он направился ко мне, но я его опередил - сам подошел к нему и спросил, как добраться до Дворянской улицы. Моя инициатива заговорить с ним привела к тому, что жандарм не стал даже открывать чемодан, и я получил возможность быстро выбраться из жандармского окруже-ния. Я не решился пойти на явку с моим зашитым мандатом в тот же вечер. Считал, что лучше на денек-другой остановиться в гостинице.Это время я использовал для подыскания себе квар-тиры.Не в гостинице же было оставаться на долгое время. Это увеличило бы риск оказаться под наблюдением, да и не по карману это было подпольной организации, на средства которой я должен был жить. Вероятно, на второй или третий день я пошел на явку и вручил свой мандат тов. Каменской Р.И. Вскоре я был введен в состав подпольного ревкома. Уездный ревком в то время был и уездным комитетом нашей большевистской партии.

Глава 12